世界が「日本の青」と呼んだ色 ── サッカーにも、ジーンズにも流れる“藍の記憶”

サッカー日本代表のユニフォームの青を見ると、胸の奥が少し熱くなる。

デニムの深い青を目にすると、なぜか懐かしい気持ちになる。

それは偶然ではありません。

どちらの青にも、古くから日本人が親しんできた「藍の記憶」が流れているのです。

この青は、いま世界で「ジャパン・ブルー」と呼ばれています。

でもその名を掲げたのは、日本人ではありません。

明治のころ日本を訪れた外国人たちが、街にあふれる藍の風景を目にして、思わず口にした感嘆の言葉だと言われています。

百姓の野良着も、町人の着物も、武士の鎧下も。

身分を分けたのは布の質でしたが、色だけは、みな同じ藍。

当時の日本の街は、まさに藍色で満ちていたのです。

では、なぜこの色が日本人の心をこれほどまでに染めたのでしょうか。

次の章では、そのはじまり ―― 藍色が「ジャパン・ブルー」と呼ばれるようになったいきさつをたどってみましょう。

外国人が驚いた「青の国」── ジャパン・ブルー誕生の瞬間

藍に染まる明治日本と「ジャパン・ブルー」の誕生

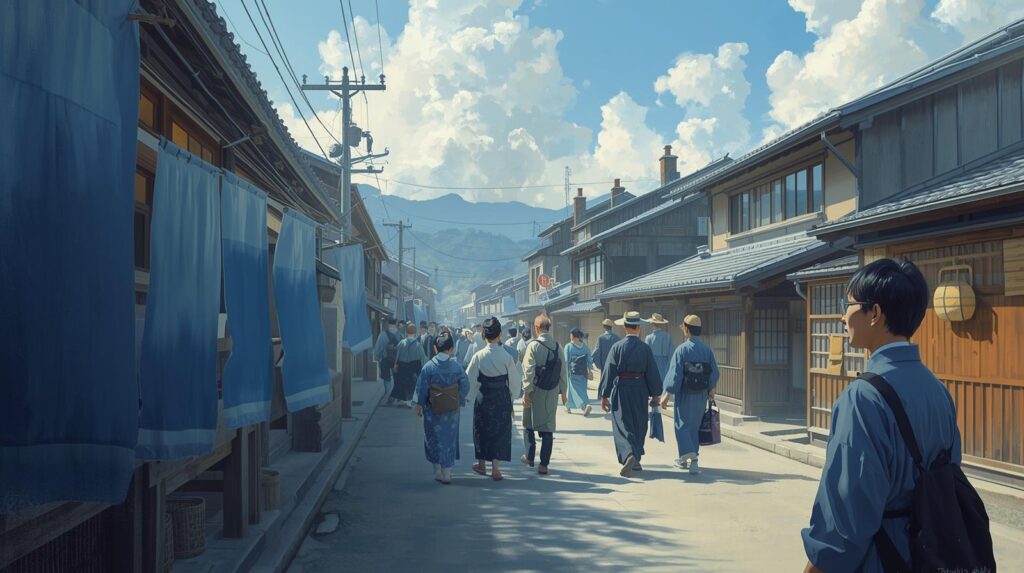

明治のはじめ、日本を訪れた外国人たちは、まずこの国の「色」に驚いたといいます。

彼らの目に映ったのは、どこまでも続く藍の風景でした。

通りを歩けば、行き交う人々の衣がどれも藍色。

農村では、百姓が藍の野良着を着て鍬をふるい、

町では商人が藍の着物をまとって店先に立つ。

のれんも、風呂敷も、子どもの浴衣までもが、やわらかな藍に染まっていました。

その光景を見たイギリス人化学者ロバート・ウィリアム・アトキンソンは、思わずこう呼んだそうです。

「ジャパン・ブルー」―― 日本の青。

明治初期、街にあふれる藍染めの衣を見て、英国の化学者アトキンソンが「ジャパン・ブルー」と呼んだと言い伝えられている。

彼が驚いたのも無理はありません。

当時のヨーロッパでは、天然の藍染めはすでに姿を消していたのです。

19世紀半ば、化学染料の発明がもたらした産業革命の波が、

長く続いた「自然の青」を時代の表舞台から追いやっていました。

人工染料によって、色は安定し、量産も可能になりました。

でもその一方で、人々の手の中から「生きた青」は消えていきました。

しかし、西洋が近代化の光を追うあいだ、

日本では、土と草から生まれた天然の青が、

井戸端や田畑、路地の風景を染めていきました。

アトキンソンが日本の藍を見たとき、

まるで忘れられた古き良きヨーロッパの記憶が、そのまま形を残しているように感じられたのかもしれません。

※ アトキンソンが名付けたという説については、複数の資料で支持されていますが、一部の資料では、そのような確実な文献はなく、人々のうわさ話が現在まで伝えられている可能性があると述べられています。

「ジャパン・ブルー」―― 外の目が見つけた日本の象徴

アトキンソンが見いだしたのは、色そのものの美しさだけではありませんでした。

その青に、日本という国の気質が映っていることに気づいたのです。

藍は、派手でも威圧的でもありません。

でも、見つめるほどに深い力を宿しています。

日に焼けた肌にも、木綿のざらりとした手触りにも、自然に馴染む。

その控えめさと実用性、そして自然との調和こそが、

彼の目に「日本らしさ」として映ったのでしょう。

のちに来日した作家ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)も、

「この国は神秘的な青に満ちている」と書き残しています。

衣だけでなく、のれんや旗、屋根瓦にまで広がる藍。

それは、何気ない日常の風景であり、当時の日本人の心の色でもありました。

つまり「ジャパン・ブルー」とは、

外の目が初めて言葉にした ――「青の国・日本」という自画像でした。

世界はその言葉の中に日本を見出し、

日本人自身もまた、自らを象徴する色に気づいたのです。

藍は「着る薬」だった ── 自然の知恵が生んだ機能美

藍の科学 ―― 抗菌と防臭の力

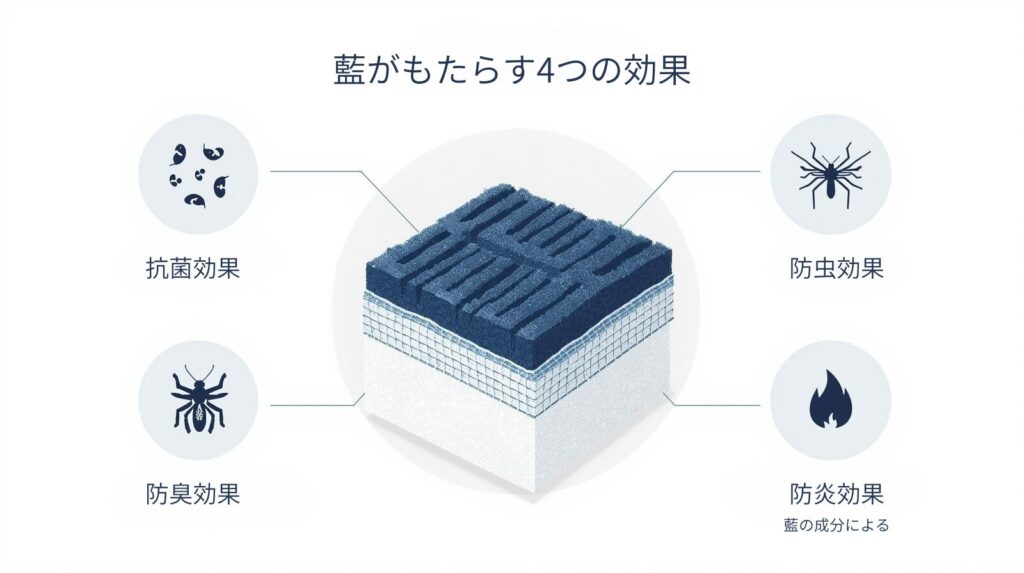

藍の青は、美しいだけではありません。

そこには、自然がつくり出した合理的な力が潜んでいます。

石けんも洗剤もなかった時代、衣を清潔に保つことは、いつも「見えない敵」との戦いでした。

木綿は通気性や肌触りに優れていましたが、菌が繁殖しやすいという弱点を抱えていました。

そこに登場したのが、藍です。

藍の葉に含まれるインディゴ成分には、抗菌・防虫・防臭の力があります。

木綿を藍で染めることで、菌の繁殖を抑え、湿気やにおいを防ぐことができたのです。

汗にも泥にも動じない。

藍は、働く日本人にとっての頼もしい「相棒」でした。

さらに、この青には虫除けや蛇除けの力があると信じられていました。

「蛇の嫌う色」と聞けば、現代人は少し笑うかもしれません。

でも、田畑で毎日を過ごす人々にとって、それは信仰ではなく、経験から生まれた実感でした。

汗と陽射しにさらされながらも身体を守り、清潔を保つ。

藍は、自然が授けた「着る薬」だったのです。

質素の中の美 ―― 藍が生んだ江戸の「粋」

江戸時代、幕府はたびたび倹約令を出し、

庶民に派手な色や贅沢な布を禁じました。

紅も紫も金糸も御法度。

人々は「質素に暮らせ」と命じられたのです。

しかし、その制約の中から、新しい美意識が生まれました。

派手さを抑えながら、さりげない美をにじませる。

表向きは地味でも、心の中では美を諦めない。

それは、のちに「粋(いき)」と呼ばれる江戸の美意識に通じていきます。

そして、この美意識を象徴する色が、藍だったのです。

藍は、節度の中に輝く色です。

光沢も飾りもない。

けれど、染めを重ねるほどに深みを増し、光の角度によって微妙に表情を変えます。

まるで、飾らず気取らず、それでいて筋の通った江戸っ子のようです。

藍をまとう人々の姿には、

「贅沢をせずとも、美しく生きる」という意地と誇りが見えました。

倹約を強いられても、美の追求を手放さなかった人々の矜持。

この「粋」が、日本人の美意識をいっそう洗練させたのでしょう。

実際、江戸の人々は「藍四十八色」と呼ばれるほど、藍の濃淡を細かく染め分けていました。

瓶を覗いた程度の淡い「瓶覗(かめのぞき)」から、黒に近い濃紺の「勝色(かちいろ)」まで。

同じ藍でも、染める回数によって異なる表情を見せる。

制約の中でこそ、日本人の色への眼差しは研ぎ澄まされていったのです。

風土が染めた「日本の青」── 自然と感性の文化史

発酵が生んだ深い青 ――「蒅(すくも)」という日本の知恵

日本の藍が世界に誇れるのは、その「育て方」にあります。

藍は染料でありながら、まるで生き物のように扱われました。

日本の藍は、タデ科の一年草「蓼藍(たであい)」からつくられます。

刈り取った葉を乾かし、土間で寝かせ、

水を打っては切り返し、三か月ものあいだ発酵させる。

こうして生まれるのが、土のような姿をした染料「蒅(すくも)」です。

この発酵こそが、日本の藍を唯一無二のものにしました。

工程は全国どこでも同じでも、仕上がる青は土地によって微妙に異なります。

気温や湿度、水や土の質 ―― そのわずかな違いが、藍に個性を与えます。

だから藍は「植物の色」であると同時に、「風土の色」でもあるのです。

職人たちは毎朝、甕(かめ)の表情を確かめます。

泡の色や匂い、表面に浮かぶ「花」(発酵が進むと現れる泡の膜)の具合を見ながら声をかける。

「今日は少し機嫌が悪いな」―― そんな独り言が似合う仕事です。

藍は化学ではなく、対話で染まる。

自然の力と人の感覚が折り重なってこそ、あの深い青が生まれるのです。

阿波藍と藍摺絵 ―― 暮らしと美意識のなかの青

藍の名産地といえば、徳島の阿波。

吉野川の氾濫がもたらす肥沃な土が、良質な蓼藍を育てました。

江戸から明治にかけて、阿波藍(あわあい)は「本藍」と呼ばれ、全国へと出荷されます。

藍の蔵が並ぶ新町川のほとりは、まるで青の都のようだったといいます。

こうして作られた藍は、布だけでなく、日本の風景そのものを染めていきました。

江戸の町では、暖簾(のれん)も風呂敷も藍一色。

やがて江戸の末期になると、藍の濃淡だけで世界を描く「藍摺絵(あいずりえ)」が登場します。

新しい顔料の登場をきっかけに、絵師たちは藍の深みと透明感に改めて魅了されたのです。

葛飾北斎の『冨嶽三十六景』に描かれた深い波の青、

広重の『東海道五十三次』の空と水のグラデーション。

それらは単なる「パレットの上の青」ではなく、

人々の暮らしに息づく「日本の青」そのものでした。

なぜ日本人は、これほど藍を愛したのでしょう。

おそらく、実用と心の両面に理由がありました。

田畑では汚れを隠し、町では埃を目立たせない。

しかしそれ以上に、藍は「落ち着き」と「誠実さ」の象徴となりました。

派手ではないが、嘘のない色。

それが、当時の日本人の生き方と響き合ったのでしょう。

藍は、働く人の衣を染め、芸術家の筆を染め、

そして日本人の心そのものを染めていったのです。

「青は藍より出でて、藍より青し」―― いまも生き続ける“日本の青”

「青は藍より出でて、藍より青し」。

弟子が師を超えることをたとえた言葉ですが、

日本の藍ほどこの言葉にふさわしいものはないでしょう。

藍の青は、もとはそれほど青くない蓼藍の葉から生まれ、

人の手で深まり、やがて私たちの心まで染める色になりました。

自然と人の知恵がともに育てた、まさに「藍より青い」生きた色です。

西洋の人々には「美の象徴」と映った藍も、

日本人にとっては「暮らしの色」であり「生きる知恵」でした。

汗を吸い、火に耐え、汚れを隠す。

その静かな強さが、日本人の気質と重なりました。

藍は派手ではありません。

でも、使うほどに深みを増し、手に馴染む。

人の生き方もまた、そうありたいものです。

いま、世界が人工の色で満たされても、

藍の青を見ると、どこか心が落ち着くのはなぜでしょう。

それは、自然とともに生きてきた私たちの記憶が、

この青の中に刻まれているからかもしれません。

参考文献・出典一覧

- ウィキペディア日本語版編集者「ロバート・ウィリアム・アトキンソン」ウィキペディア(2025年10月7日閲覧)

- 坂口昌章「藍色を「ジャパン・ブルー」と名付けたのは英国人化学者だった」MAG2NEWS、2019年3月24日(2025年10月7日閲覧)

- ミツカン水の文化センター「日本に溢れる自然が多彩な藍色を育んだ」ミツカン水の文化センター、2016年12月2日(2025年10月7日閲覧)

- ミツカン水の文化センター「淡い色から濃い色まで 自在に染められる「日本の藍」」ミツカン水の文化センター、2016年11月17日(2025年10月7日閲覧)

- ミツカン水の文化センター「青系統でもっとも種類が多いのは「藍」」ミツカン水の文化センター(2025年10月7日閲覧)

- ミツカン水の文化センター「浮世絵における「藍」の存在感」ミツカン水の文化センター(2025年10月7日閲覧)

- ミツカン水の文化センター「日本の藍・藍染め略年表」ミツカン水の文化センター(2025年10月7日閲覧)

- 藍染結の杜「青の国・日本の「ジャパンブルー」」藍染結の杜(2025年10月7日閲覧)