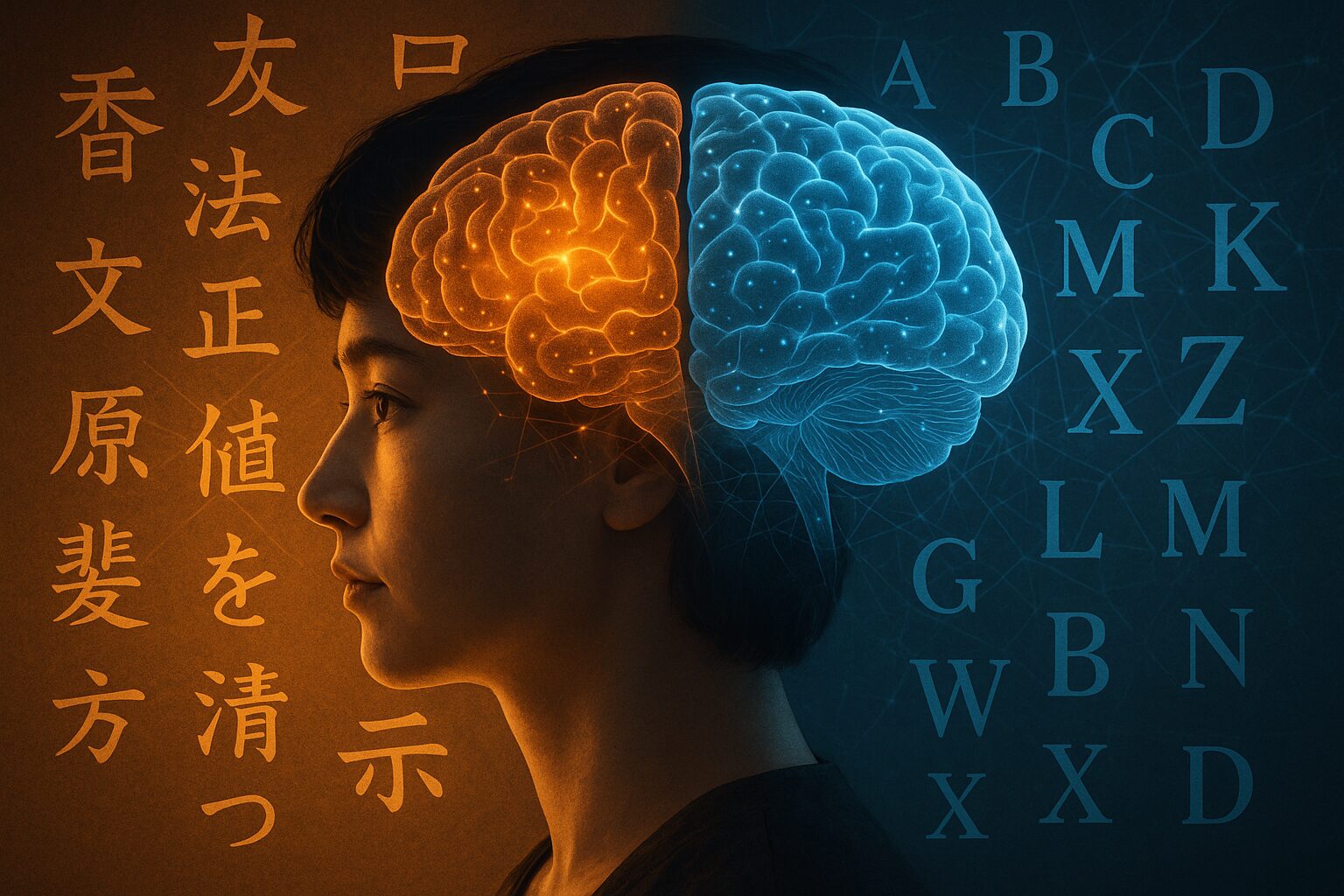

あなたが見ている世界は、本当に隣の人と同じですか?

ちょっと考えてみてください。

休日、駅で待ち合わせた友人を人混みの中から探すとき。

あるいは、スーパーの棚にずらりと並ぶ商品の中から、いつもの調味料を見つけるとき。

この「見て」「探す」という行為は、脳科学では「視覚探索」と呼ばれ、

人間にとって最も基本的な能力のひとつです。

誰もが同じように見て、同じように探している ── そう思いますよね。

ところが、です。

京都大学の研究者たちが行ったある実験が、驚くべき事実を明らかにしました。

日本人とアメリカ人では、「見え方」も「探し方」も根本的に違っていたのです。

しかも、その違いを生み出しているのは、文化や価値観ではなく、

私たちが毎日読んでいる「文字」だというのです。

この記事は、日常生活にすぐ役立つライフハックではありません。

でも、漢字文化の人とアルファベット文化の人では、

毎日読んでいる文字が違うことで、

「ものの見え方」や「探し方」そのものが変わってくる。

そんな意外な科学の発見をご紹介したいと思います。

そして、その先には、少し深い教訓が隠れているかもしれません。

どうぞ、5分だけお付き合いください。

京都大学の「間違い探し実験」が明かした、意外な真実

舞台は、京都大学。

研究者たちは、日本人学生とカナダ・アメリカの学生を集め、ある実験を行いました。

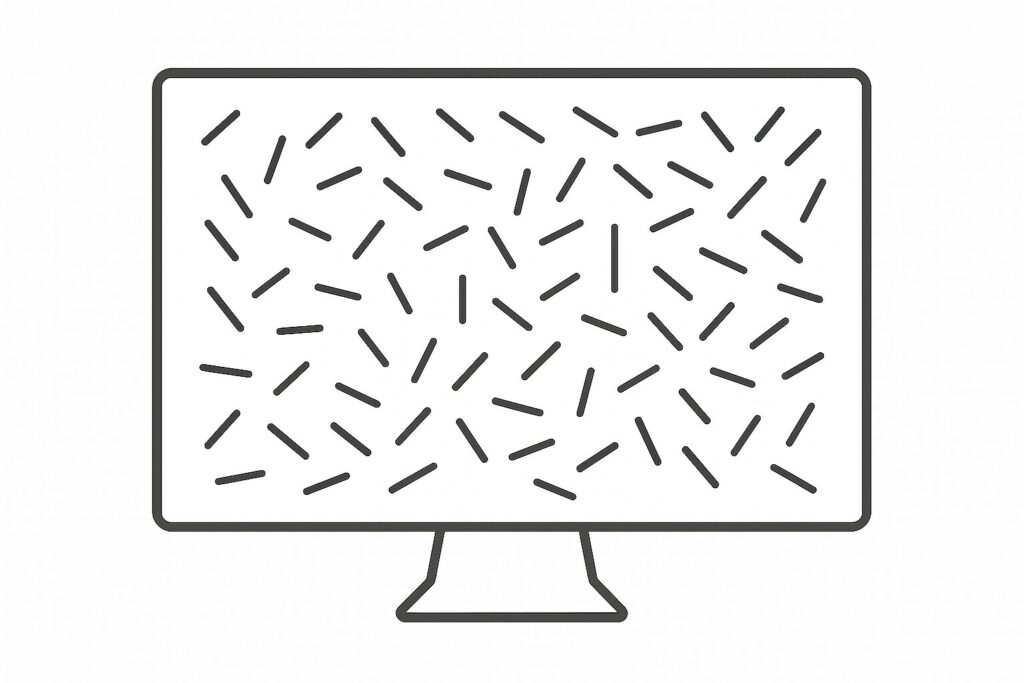

課題は、これ以上ないほどシンプルです。

画面いっぱいに表示されたたくさんの線、

その中に、1本だけ「違う」線が紛れています。

それを、できるだけ早く見つけてください ── ただそれだけです。

課題その1:長さの違う線を探す

まずは、こんな課題から始まりました。

パターンA:短い線ばかりの中に、1本だけ「長い線」がある。それを見つける。

パターンB:長い線ばかりの中に、1本だけ「短い線」がある。それを見つける。

あなたなら、どちらが簡単だと思いますか?

アメリカ人学生の結果は、予想通りでした。

パターンAの方が圧倒的に速い。

長い線は、短い線の海の中で「飛び出して」見えるからです。

一方、パターンBは時間がかかります。

短い線を見つけるには、一つひとつ確認しなければなりません。

これは「探索非対称性」と呼ばれる、視覚科学ではよく知られた現象です。

── ところが。

日本人学生の結果は、まるで違っていました。

パターンAもパターンBも、ほぼ同じ速さで見つけられたのです。

つまり日本人にとっては、長い線を探すのも短い線を探すのも、

どちらも容易だったのです。

研究者たちは首をかしげました。

「同じ人間なのに、なぜこんな差が出るのか?

日本人のほうが、なぜ両方を効率的に見つけられるのか?」

課題その2:傾きの違う線を探す

次に、別の課題が試されました。

パターンC:傾いた線ばかりの中に、1本だけ「真っ直ぐな線」がある。それを見つける。

結果は、今度は劇的に逆転しました。

アメリカ人学生はこれも難なくこなしましたが、

日本人学生は明らかに苦戦しました。

傾いた線の中から真っすぐな線を見つけるのに、時間がかかったのです。

研究者たちは再び首をひねりました。

「線の長さの課題では日本人が優れていたのに、

なぜ傾きの課題は苦手なのか?」

この「逆転現象」こそが、研究の最大の謎でした。

そして、その謎を解く鍵は、意外なところにあったのです。

答えは、あなたが毎日読んでいる「文字」にあった

文化が違えば、世界の見方も違う──

これは文化心理学の分野で、古くから指摘されてきたことです。

「東洋人は全体を見る。西洋人は部分を見る」

この理論は、一見すると前述の結果(線の長さ)を説明できそうです。

日本人は「全体」を見るから、

個々の線の違いに惑わされず、効率的に探せたのだ、と。

しかし、もし本当に「全体を見る文化」が有利に働くのなら、

パターンCでも同じようによい結果が出たはずです。

ところが、現実は違いました。

研究者たちは、別の答えを探し始めます。

そして、たどり着いたのが ── それぞれが使っている「文字」の違いでした。

漢字の世界:線の長さがすべてを決める

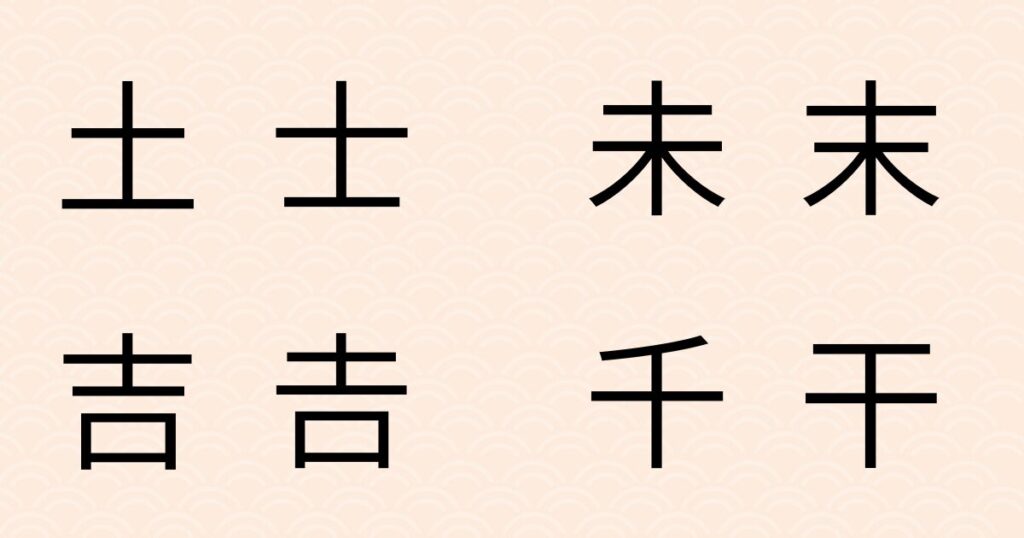

ここで、ひとつ質問です。

次の二つの漢字を見比べてみてください。

「土」と「士」

違いはどこにあるでしょう?

そう、真ん中の横線の長さです。

たったこれだけで、意味はまったく変わります。

もう一つ。

「末」と「未」

上の横線が長いか、下の横線が長いか、

それだけで、別の字になります。

上の例のように、少し線の長さが違うだけで意味がまったく変わるケースは多くはありません。

それでも、漢字の一つひとつの部首や画には、線の長さや位置が驚くほど厳密に定められています。

私たちが知っているとおり、漢字の世界では――

線の長さや交わり方こそが、文字の意味を決める上での重要な要素なのです。

日本人は幼いころから、

この「わずかな線の長さの違い」を見分ける訓練を、

毎日毎日積み重ねてきました。

つまり、日本人は「線の長さを見分けるエキスパート」なのです。

だから前述の実験で、

長い線と短い線の区別が容易だったのは当然でした。

私たちにとって、それはまさに「朝飯前」の作業なのです。

アルファベットの世界:角度がすべてを決める

では、アルファベットはどうでしょう。

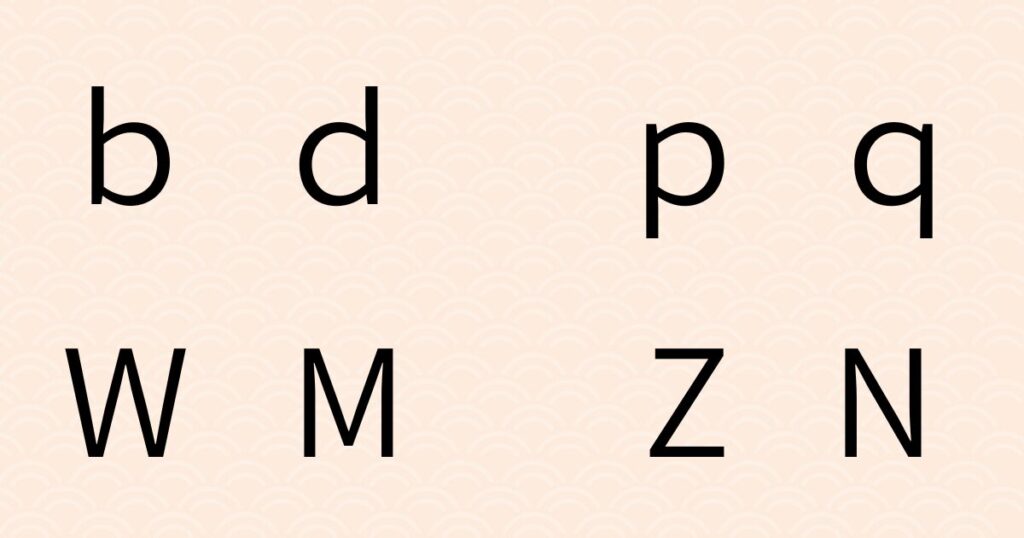

「b」と「d」

「p」と「q」

「W」と「M」

「Z」と「N」

これらは、形そのものはほとんど同じ。

ただ反転させたり、回転させたりしただけの違いです。

アルファベットの世界では、文字の角度や向きが、

意味を決定づける鍵になります。

欧米の子どもたちは、幼いころから、

「この線は右に傾いているか、左に傾いているか」を

正確に見分ける訓練を受けています。

つまり、彼らは「角度を見分けるエキスパート」なのです。

だから第1章の実験で、

傾きの課題を得意としたのは当然でした。

彼らにとって、それはまさに「お手の物」なのです。

見え方の「逆転」を生んだもの

逆に言えば──

日本人は線の長さには敏感ですが、角度にはそれほど敏感ではありません。

欧米人は角度に敏感ですが、線の長さの違いを見分けるのは(日本人ほどは)得意ではありません。

この「得意・不得意のパターン」こそが、

先ほどの実験で見られた「逆転現象」を完璧に説明します。

京都大学の研究者たちは、こう結論づけました。

「私たちが用いる “文字” こそが、

私たちの脳とその視覚システムをチューニングし、世界の見え方を根本的に変えているのだ。」

読む「文字」が違うと、使う脳の領域も違ってくる

この結論は、最新の脳科学の知見とも一致しています。

フランス語を読む子どもと、中国語(漢字)を読む子どもの脳を比較した研究があります。

驚くべきことに、同じ「読む」という行為をしているにもかかわらず、

活発に働く脳の領域がまったく異なっていたのです。

漢字を読む子どもの場合、「視空間処理」── 複雑な形を見分け、

構造をとらえる領域がより活発に働いていました。

一方、アルファベットを読む子どもの場合は、「音韻処理」──

音を聞き取り、言葉へと変換する領域が主に働いていたのです。

つまり、人の脳は、その人が読んできた文字の性質に合わせて育っていくということ。

日本人が線の長さや全体のバランスに敏感で、

欧米人が角度や方向に敏感なのも、文化というソフトウェアの違いではなく、

むしろ、文字という「入力装置」に合わせて、

脳というハードウェアが最適化されてきた結果なのです。

文字の違いが、人を分けるのではなく、つなぐためには

京都大学の研究結果や最新の脳科学の知見は、

読む文字の種類によって、人の脳は異なる方向に訓練され、

その結果、世界をどのように知覚するかまで変わりうることを示しています。

冒頭でも触れたように、この記事で紹介した内容は、

すぐに生活の役に立つライフハックではありません。

けれども、日本語や漢字を読み続けてきた私たちの「感覚」を、

あらためて見つめ直すきっかけにはなるでしょう。

そして、こうした違いを知ることは、

文化や感性の異なる他者を理解する入口にもなります。

自分や他者のものの「見方」の背景を理解すること。

それもまた、これからの時代の知性を育てる上での

大切な一要素となるのではないでしょうか。

参考文献・出典一覧

- ResearchGate「Cultural differences in visual search with culturally neutral items」2008年2月(2025年11月6日閲覧)

- PubMed「The influence of culture: holistic versus analytic perception」(2025年11月6日閲覧)

- Taylor & Francis Online「Cultural differences in mutual gaze during face-to-face interactions: A dual head-mounted eye-tracking study」(2025年11月6日閲覧)

- Birmingham City University「Cultural Differences in Visual Perceptual Learning」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「Cultural Differences in Performance on Eriksen’s Flanker Task」(2025年11月6日閲覧)

- ResearchGate「Culture and systems of thought: Comparison of holistic and analytic cognition」(2025年11月6日閲覧)

- UC Berkeley「Culture and Systems of Thought: Holistic Versus Analytic Cognition」(2025年11月6日閲覧)

- Neuroscience News「Do You See What I See? Visual Perception May Depend on Environment」2017年5月23日(2025年11月6日閲覧)

- Journal of Vision「Cultural differences in visual search with culturally neutral items」(2025年11月6日閲覧)

- Frontiers in Psychology「Diversity in Psychological Research Activities: Quantitative Approach With Topic Modeling」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「Cultural modulation effects on the self-face advantage: Do Caucasians find their own faces faster than Chinese?」(2025年11月6日閲覧)

- ResearchGate「Cultural Differences in Visual Search for Geometric Figures」2017年12月(2025年11月6日閲覧)

- PMC「How Many Participants Do We Have to Include in Properly Powered Experiments? A Tutorial of Power Analysis with Reference Tables」(2025年11月6日閲覧)

- ResearchGate「Priming is Affected when Navon Dimensions are Modified: Examining Visual Search Performance」(2025年11月6日閲覧)

- PubMed「Culture and Systems of Thought: Holistic Versus Analytic Cognition」(2025年11月6日閲覧)

- Elsevier Pure (SNU)「Culture and systems of thought: Comparison of holistic and analytic cognition」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「The Origin of Cultural Differences in Cognition: Evidence for the Social Orientation Hypothesis」(2025年11月6日閲覧)

- Masaryk University「Trends in Research of Cross-Cultural Differences in Holistic Versus Analytic Cognitive Style: A Systematic Review」(2025年11月6日閲覧)

- Language Trainers Australia「The Three Japanese Writing Systems and How to Master Each One」(2025年11月6日閲覧)

- Kanji123.org「Japanese writing system: A comprehensive guide to Hiragana, Katakana and Kanji」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「The multidimensionality of Japanese kanji abilities」(2025年11月6日閲覧)

- University of Minnesota (Legge Lab)「Comparing the minimum spatial-frequency content for recognizing Chinese and alphabet characters」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「An ERP Investigation of Visual Word Recognition in Syllabary Scripts」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「Japanese and English sentence reading comprehension and writing」(2025年11月6日閲覧)

- Kylian AI「Japanese reading and writing: Master the 3 alphabets」(2025年11月6日閲覧)

- Frontiers「The Impact of Learning to Read on Visual Processing」(2025年11月6日閲覧)

- Journal of Neuroscience「Development of the Visual Word Form Area Requires Visual Experience: Evidence from Blind Braille Readers」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「Beyond the Visual Word Form Area – a cognitive characterization of the left ventral occipitotemporal cortex」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「Does the visual word form area split in bilingual readers? A millimeter-scale 7-T fMRI study」(2025年11月6日閲覧)

- PNAS「Timing the impact of literacy on visual processing」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「A universal reading network and its modulation by writing system」(2025年11月6日閲覧)

- ERIC「Reading in Two Writing Systems: Accommodation and Assimilation of the Brain’s Reading Network」2007年7月(2025年11月6日閲覧)

- ResearchGate「Comparing linguistic and cultural explanations for visual search strategies」(2025年11月6日閲覧)

- European Proceedings「Cross-Cultural Research Of Strategies And Efficiency In Visual Semantic Search」(2025年11月6日閲覧)

- Frontiers in Psychology「Cultural Differences in Visual Contents in Picture Books」(2025年11月6日閲覧)

- J-STAGE「A THREE-LEVEL APPROACH TO UNDERSTAND CULTURAL VARIABILITY AND THE EVOLUTION OF HUMAN ATTENTION」(2025年11月6日閲覧)

- ResearchGate「Kanji Recognition by Second Language Learners: Exploring Effects of First Language Writing Systems and Second Language Exposure」(2025年11月6日閲覧)

- ResearchGate「Cultural frame switching」(2025年11月6日閲覧)

- Neuroscience Marketing「Cultural Frame Switching: Different Language, Different Personality」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「Bilingual Language Control Flexibly Adapts to Cultural Context」(2025年11月6日閲覧)

- PMC「Neural Correlates of Visual versus Abstract Letter Processing」(2025年11月6日閲覧)