「匂い」が気になる国、日本

あなたは今日、誰かの「匂い」が気になりませんでしたか?

エレベーターで鼻をつく香水、

オフィスで漂う同僚の柔軟剤、

夏の満員電車の体臭。

日本人は、匂いに対して年々敏感になっています。

いや、もしかすると、昔からずっと敏感だったのかもしれません。

なぜ日本人は、これほどまでに「無臭」を求めるのでしょうか?

体臭だけじゃない ── 柔軟剤まで「ハラスメント」になる国

広がる「スメハラ」意識

「スメルハラスメント」。

この言葉が日本で市民権を得たのは、2010年代のことです。

当初は体臭や口臭、タバコ臭が主な対象でしたが、

やがて職場での「香水がきつい」という指摘、電車での柔軟剤トラブル、

そしてSNSでの「香害」論争へと広がっていきました。

匂いによって他者に不快感を与えることが、

日本では立派な社会問題として認識されているのです。

興味深いのは、この感覚が決して普遍的ではないことです。

フランスでは、香水は個人のアイデンティティであり、エチケットの一部です。

中東では、客人を香りで迎えることが歓迎の表現とされます。

ところが日本では、強い香りは「個人の過剰な主張」「配慮の欠如」と受け取られてしまう。

なぜでしょうか。

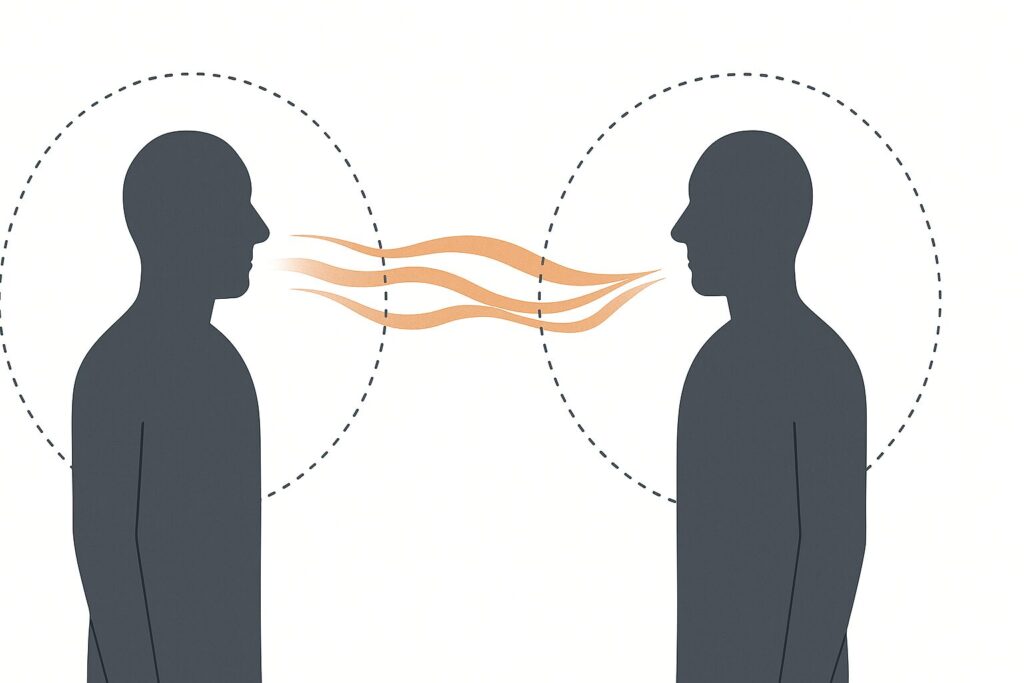

匂いは、境界線を越えてくる

匂いという感覚は、視覚や聴覚とは決定的に異なる性質を持っています。

目を閉じれば見えないものを避けられ、耳を塞げば音は遠ざかります。

しかし匂いは、呼吸をする限り拒否できません。

他者の匂いは、否応なく私たちの鼻腔に、そして脳に「侵入」してきます。

日本は「高文脈(ハイコンテクスト)文化」と呼ばれます。

言葉にしなくても文脈で意味を伝え、「空気を読む」ことが求められる社会です。

そこでは、他者の感覚領域 ── 見えない境界線を侵犯しないことが、

最も重要な配慮なのです。

匂いは、その境界線を、いとも簡単に越えてきてしまう。

だから日本人は、匂いに敏感にならざるを得なかったのかもしれません。

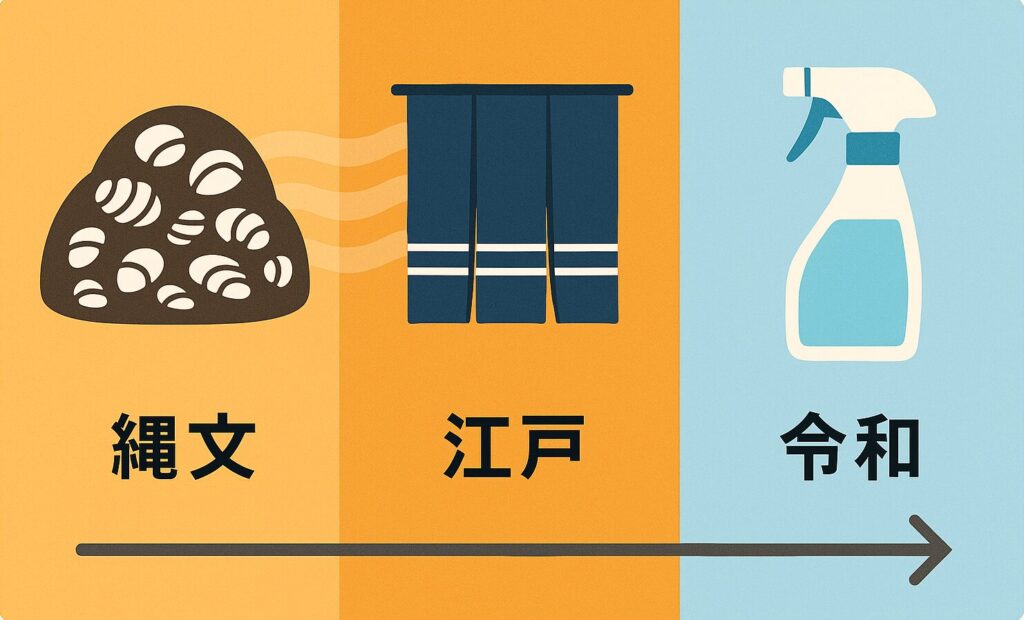

江戸の銭湯が生んだ「無臭」という美徳

高温多湿が育てた清潔文化

では、この「無臭」への志向は、どこから来たのでしょうか。

まず、環境です。

日本の高温多湿な気候は、食品の腐敗や細菌の増殖を促します。

衛生管理は、単なる美意識ではなく、生存戦略そのものでした。

縄文時代から、日本人は生活空間とゴミ捨て場(貝塚)を明確に区分していました。

清潔を保つことは、病気を避けるための知恵だったのです。

香水と銭湯、二つの道

そして江戸時代、都市部での衛生管理は徹底され、

銭湯文化が庶民にまで広がりました。

江戸の町民は、驚くほど頻繁に風呂に入っていました。

一日の仕事を終えた後、銭湯で汗を流す。

それは単なる清潔習慣ではなく、社会的なエチケットとして確立していったのです。

体臭を抑えることが、「他者への配慮」という美徳として定着していきました。

対照的に、欧米の香水文化は、異なる哲学から生まれました。

中世ヨーロッパでは、入浴習慣が乏しく、体臭は避けがたいものでした。

そこで香水が発達したのは、匂いを「隠す(Masking)」ためです。

つまり、「匂いに匂いを重ねる」戦略です。

一方、日本は豊富な水資源に恵まれていました。

だから日本人は、匂いを「元から消す」道を選びました。

引き算の美学

香りを足すのではなく、引く。

この「引き算の美学」は、日本文化の根幹にある価値観 ──

自己主張を抑え、集団の調和を優先する ── と見事に一致しています。

縄文の貝塚から江戸の銭湯へ、そして令和の消臭剤へ。

清潔を保ち、匂いを消すことが、

この列島に暮らす人々の変わらぬ作法として受け継がれてきたのです。

鼻の奥で息づく文化の記憶、でもやっぱりバランスも大切

あなたが次に「スメルハラスメント」という言葉を耳にするとき、

それを単なる「日本人の神経質」だと片付けるのは少し早いかもしれません。

その言葉の奥には、見えない境界線を尊重し、

匂いを消すことで調和を保ってきた、この国の長い歴史が息づいています。

とはいえ、何でもかんでもハラスメントにしてしまう昨今の傾向には違和感も感じます。

「過ぎたるは及ばざるがごとし」

やはり、何事もバランスよくありたいものですね。

参考文献・出典一覧

- Ayabe-Kanamura, S., Schicker, I., Laska, M., Hudson, R., Distel, H., Kobayakawa, T., & Saito, S.「Differences in Perception of Everyday Odors: a Japanese-German Cross-cultural Study」Chemical Senses、1998年2月

- Ayabe-Kanamura, S., Schicker, I., Laska, M., Hudson, R., Distel, H., Kobayakawa, T., & Saito, S.「Differences and similarities in the perception of everyday odors. A Japanese-German cross-cultural study」Ann N Y Acad Sci、1998年11月

- Igarashi, H., Kashiwagi, M., Saito, S., Kakizaki, Y., Ikeda, K., Takayanagi, M., Suzuki, M., Kobayakawa, T., & Saito, S.「The Odor Stick Identification Test for the Japanese (OSIT-J): Clinical Suitability for Patients Suffering from Olfactory Disturbance」Chemical Senses、2005年2月

- Ikezaki, R., Watanabe, M., Yamada, S., & Ohnuki, Y.「Which characteristic of Natto: appearance, odor, or taste most affects preference for Natto」Journal of PHYSIOLOGICAL ANTHROPOLOGY、2012年5月

- Kasai, T., Ohta, S., Komuro, A., Suzuki, T., & Asai, T.「A new systematic collection and classification of odour words by using a product review dataset」PLOS ONE、2023年8月

- Sato, Y., Sugimoto, M., Tominaga, T., Sasaki, K., Kondo, A., Nishimura, R., Ogura, T., Igarashi, G., Nishiyama, Y., & Murakami, M.「What emotions are elicited by smells in Japanese people? Emotional measurement using a universal scale in Japanese」PLoS One、2025年5月

- Huynh, N.T., & Dijksterhuis, G.「Odour-induced umami – Olfactory contribution to umami taste in seaweed extracts (dashi) by sensory interactions」International Journal of Gastronomy and Food Science、2021年

- Kubota, M., Ishimoto, T., Nakae, Y., Sugimoto, R., Yamaji, K., Kimura, N., & Matsuoka, E.「Contribution of kelp dashi liquid to sustainable maintenance of taste sensation and promotion of healthy eating in older adults throughout the umami-taste salivary reflex」Frontiers in Nutrition、2024年8月

- Kuroda, M.「Food Science of Dashi and Umami Taste」Yakugaku zasshi journal of the Pharmaceutical Society of Japan、2016年10月

- Sohrabi, H.R., Bates, K.A., Weinborn, M.G., Johnston, L., Bahramian, A., Taddei, K., Laws, S.M., Verdile, G., Mehta, P.D., Foster, J.K., & Martins, R.N.「Normative Data for the 12-Item Sniffin’ Sticks Odor Identification Test in Older Adults」Archives of Clinical Neuropsychology、2024年5月

- Fullard, M.E., Morley, J.F., & Duda, J.E.「Optimizing olfactory testing for the diagnosis of Parkinson’s disease: item analysis of the university of Pennsylvania smell identification test」npj Parkinson’s Disease、2018年1月

- Suzuki, M., Takashima, Y., Nakamura, Y., Kataoka, H., Touge, T., Tanaka, K., Saito, S., Kusunoki, S., Kobayakawa, T., & Saito, S.「Smell identification in Japanese Parkinson’s disease patients: using the odor stick identification test for Japanese subjects」Intern Med、2008年

- Sano, H., Nishio, Y., Yokoi, K., Uchiyama, M., Hashimoto, M., Ishizu, H., Baba, T., Suzuki, K., Hosokai, Y., Hirayama, K., Takeda, A., Mori, E., & Kobayakawa, T.「The odor stick identification test for Japanese differentiates Parkinson’s disease from multiple system atrophy and progressive supra nuclear palsy」BMC Neurology、2011年12月

- Iijima, M., Kobayakawa, T., Saito, S., Osawa, M., Tsutsumi, Y., Hashimoto, S., Uchiyama, S., & Iwata, M.「A Card-type Odor Identification Test for Japanese Patients with Parkinson’s Disease and Related Disorders」Internal Medicine、2017年9月