あなたは、ハグが得意ですか?

わたしがまだ10代後半の頃、近所にペルー人の夫婦が住んでいて親しくしていました。

毎週のように一緒に食事をし、やがてご主人のお姉さんとも親しくなりました。

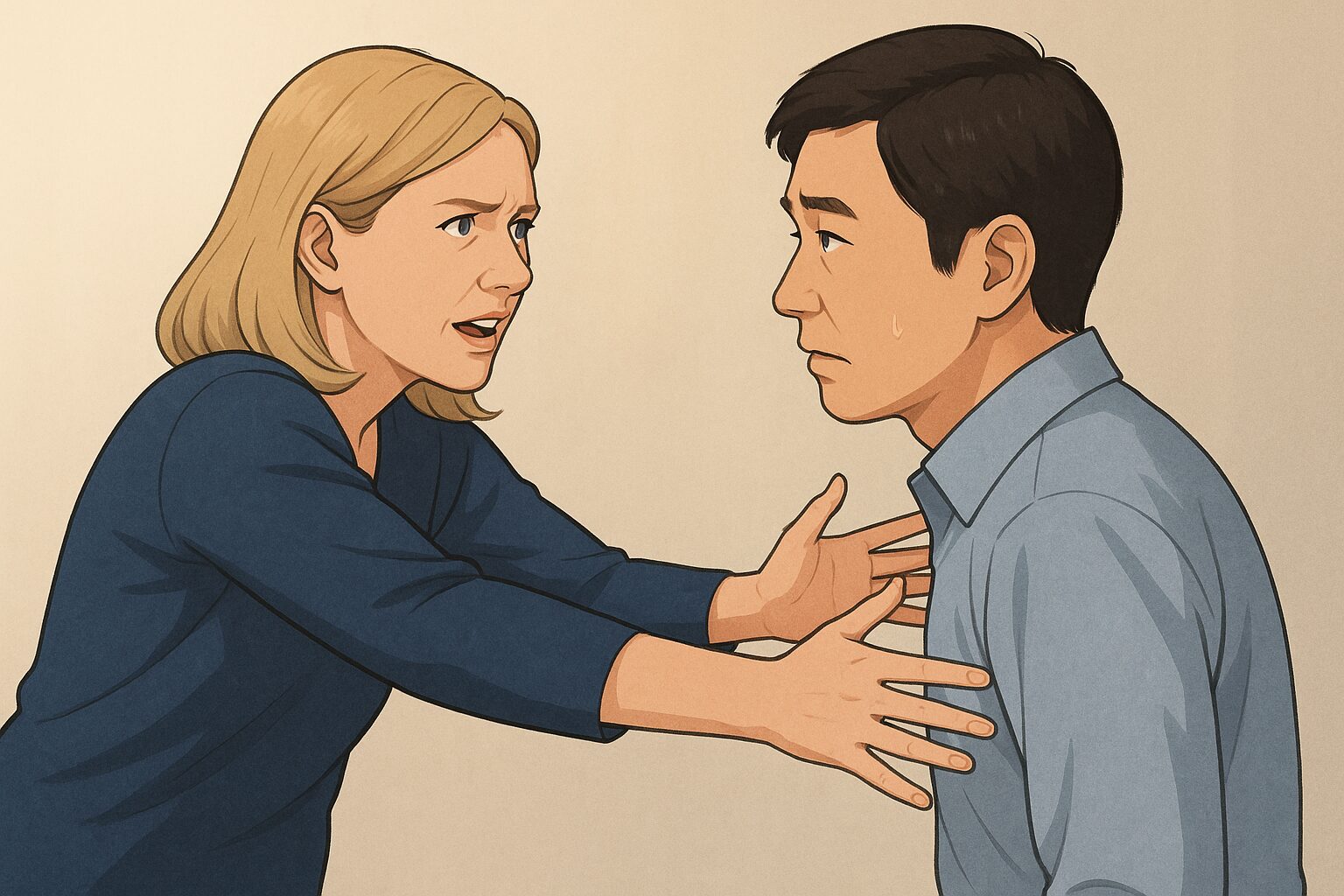

あるとき、夕食後にお姉さんが帰宅する際に、

突然満面の笑みで腕を広げてハグを求めてきたのです。

私は ── 固まりました。

頭では「これは親愛の表現だ」と理解していても、身体が動かない。

ぎこちなくハグを受け入れた私を見て、

お姉さんは困惑した表情を浮かべ、そのまま帰ってしまいました。

あの瞬間の温度差を、いまでも忘れられません。

日本人の多くは「触れること」に、見えない心理的ハードルを感じます。

欧米では当たり前の握手でさえ、特に男女の間では気恥ずかしさがつきまとう。

なぜ私たちは、相手に触れることにこれほど慎重なのでしょうか?

日本人はなぜ「触れる」ことに抵抗を感じるのか

文化人類学では、世界の文化を「接触文化」と「非接触文化」に分けて考えます。

欧米は接触文化、日本は非接触文化の代表格です。

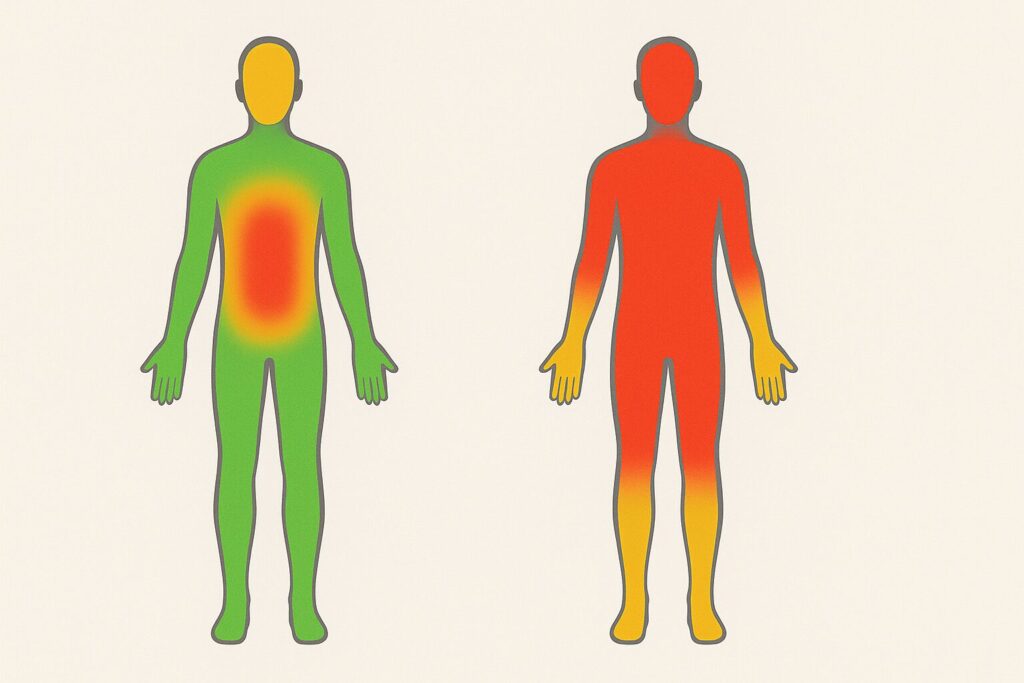

この違いを数字で示したのが、英国と日本を比較した研究です(Suvilehto, Kitada et al. 2019)。

実験では、被験者に「誰なら、身体のどこに触れてもいいか」を

身体地図に色分けしてもらいました。

すると、はっきりとした違いが浮かび上がったのです。

英国人は、ハグや握手、肩に触れるといった社会的なスキンシップを

「心地よい」と感じていました。

一方、日本人は同じ行為に対して快楽度が明らかに低く、

触れることを許すには、より深い信頼関係が必要だったのです。

特に興味深いのが、顔や頭への接触です。

英国人なら友人同士でも抵抗が少ないのに、

日本人にとっては家族や恋人以外には許しがたい行為でした。

一言でまとめるなら、こうです。

欧米は「触れて絆を作る」。

日本は「絆があるから触れる」。

あなたがハグで身構えるのは、必ずしも性格の問題ではありません。

この国が長い時間をかけて育ててきた、

「距離の作法」が染みついているだけなのかもしれません。

歴史が刻んだ「距離」の作法

では、なぜ日本人は「触れない」文化を育ててきたのでしょうか。

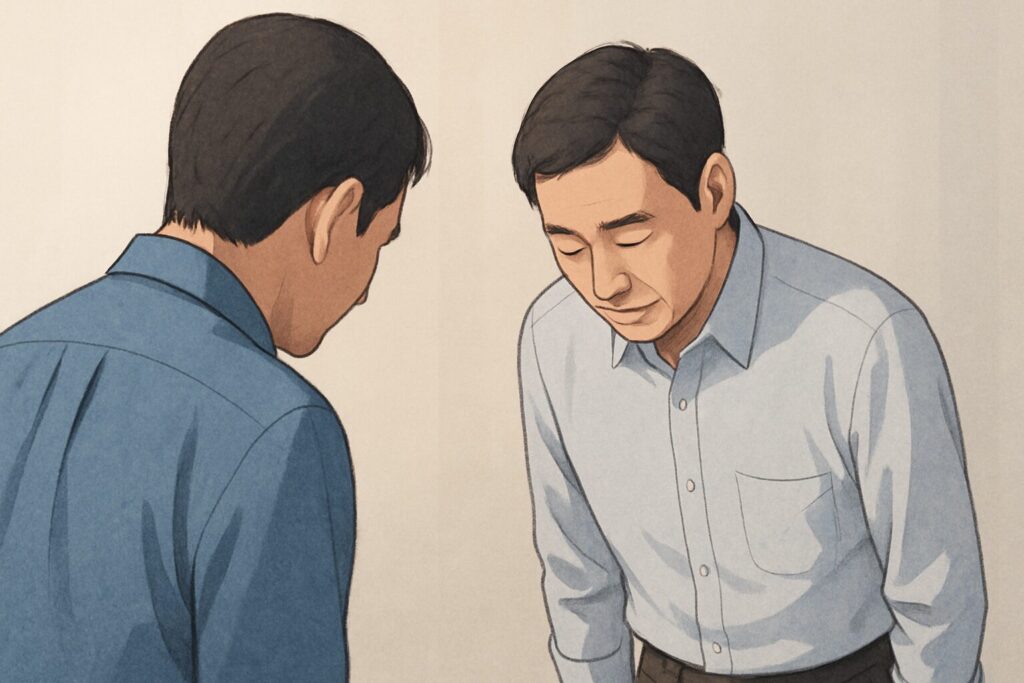

その答えは、お辞儀と握手の違いに表れています。

欧米の握手は、古代アッシリアやギリシャに起源を持つと言われます。

右手に武器を持っていないことを示し、

互いの距離を「縮めて」同盟や平和的意図を確認する行為でした。

つまり、握手は「侵入して確認する」文化です。

一方、日本のお辞儀はどうでしょう。

頭 ── 人体の急所 ── を相手に差し出すことで敬意や服従を示しつつ、

互いの物理的な「距離を保つ」挨拶です。

近づくのではなく、離れる。

触れるのではなく、空間で語る。

この対比は、パーソナルスペースに対する根本的な思想の違いを浮き彫りにしています。

西洋は「侵入して確認する」、日本は「距離を保って敬意を示す」のです。

そしてこの日本的思想は、武士の流儀によってさらに強まります。

武士にとって、不用意に他人の間合い(パーソナルスペース)に入ることは、

無礼、あるいは敵対的行為を意味しました。

こうして育まれた「接触回避」の規範は、礼儀作法として社会全体に定着し、

明治時代に西洋の握手文化が導入された後も、現代まで根強く残り続けています。

「触れない」代わりに「触れるもの」

しかし、ここで話は終わりません。

日本人は人に触れることを避ける一方で、

「モノ」に触れることには驚くほど繊細な感覚を研ぎ澄ませてきました。

手触り。

質感。

触れたときの心地よさ ──。

人との距離を保つために抑え込んだ触覚の欲求は、

別の場所 ── モノへと向けられたのです。

たとえば、工芸品です。

和紙、絹、漆、陶器、畳。

これらの微細な質感を重視する高度な工芸文化は、

「手触り」への鋭敏な感覚なしには成り立ちませんでした。

職人が何十年もかけて追求するのは、見た目の美しさだけではありません。

「触れたときの心地よさ」こそが、作品の価値を決めるのです。

そして、言語にも証拠が残っています。

「もちもち」「ふわふわ」「さらさら」「ざらざら」「つるつる」「しっとり」──。

触覚を表すオノマトペが、日本語には驚くほど数多く存在します。

これは単に語彙が多いと言うだけでなく、

私たちがわずかな触感の違いを、どれほど繊細に区別し、

言葉にして共有してきたかを物語る証拠です。

人には触れないが、モノには触れる。

日本人は、触ることで得られる感覚の豊かさを、人との接触は避けながら、

別の形で追求してきたのです。

理解し合えば、距離は縮まる

グローバル化が進む時代、

ハグや握手を求められる機会は増えていくでしょう。

そのとき、この記事の知識があなたを助けてくれるはずです。

もし受け入れられるなら、受け入れればいい。

それは、相手があなたと親しくなりたいと思っている証拠です。

でも、どうしても難しいなら、笑顔でこう伝えてみてください。

「私たちの文化では、相手に触れることをとても慎重に考えるんです。

もう少し時間をくださいね」。

自分の文化を説明しようとするその一歩が、相手との距離を縮めてくれます。

参考文献・出典一覧

- Suvilehto, J. T., Glerean, E., Dunbar, R. I. M., Hari, R., & Nummenmaa, L.「Topography of social touching depends on emotional bonds between humans」PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences)、2015年10月26日

- Suvilehto, J. T., Kitada, R., et al.「Cross-cultural similarity in relationship-specific social touching」Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences、2019年4月24日

- Kitada, R., et al.「Brain networks underlying conscious tactile perception of textures as revealed using the velvet hand illusion」Human Brain Mapping、2018年8月10日

- Remland, M. S., Jones, T. S., & Brinkman, H.「Proxemic and haptic behavior in three European countries」Journal of Nonverbal Behavior、1991年12月

- Sosnowska, E.「A Japanese Approach to Haptic/Multimodal Art Practice and Perception」Networking Knowledge

- Aalto University「Brain maps reveal: cuddles with loved ones are universal – but hugging strangers depends on culture」Aalto University News、2018年11月15日

- Neuroscience News「Body Maps of Touch and Social Relationships are Tightly Linked」Neuroscience News

- Cluster Metaverse Lab「Haptic Texture Database with Varied Velocity–Direction Sliding Contacts」arXiv

- Wikipedia「Edward T. Hall」Wikipedia

- Wikipedia「Handshake」Wikipedia

- Hall, E. T., & Hall, M. R.「Key Concepts: Underlying Structures of Culture」CSUN

- Yuki, M., Maddux, W. W., & Masuda, T.「Are the windows to the soul the same in the East and West? Cultural differences in using the eyes and mouth as cues to recognize emotions in Japan and the United States」Journal of Experimental Social Psychology、2007年