自然という試験官が描いた地域の個性

日本を旅すると、風景や料理だけでなく、「人の雰囲気」まで土地ごとに違って感じられることがあります。

同じ日本語を話しているのに、挨拶の仕方や時間の感覚、仕事の段取りまで、微妙にリズムが変わる。

その違いは、偶然ではありません。

雪や台風、湿気や寒さといった自然条件に、長い時間をかけて人びとが応えてきた「暮らしのデザイン」がにじみ出ているのです。

家のつくり、食べ物の保存方法、ご近所づきあいの形 ── 日々の小さな工夫の積み重ねが、地域ごとの「文化の表情」を描いてきました。

以前の記事(なぜ日本の地方はこんなに個性豊かなのか?その3 ~「閉じて深めた」自然と風土の力~)は、自然を「試験官」に見立て、その制約に閉じ込められることで文化が熟成した姿を見ました。

この記事では、その試験問題に対して人びとが差し出した「解答用紙」=暮らしのデザインをたどっていきます。

ではまず、家のかたちや食の工夫に、自然との対話がどのように表れてきたのかを探ってみましょう。

暮らしのデザイン ── 自然への解答用紙

雪国の家を見上げると、昔ながらの屋根はスキーのジャンプ台のように急角度です。

積もった雪を自分で滑り落とさせるための工夫で、豪雪との知恵比べの産物でした。

家の中にも仕掛けがあります。

たとえば「竿縁天井(さおぶちてんじょう)」と呼ばれる天井。

細い木材を格子状に渡し、その上に板を載せる素朴な構造ですが、東北の民家を対象にした研究では、外気よりも約5℃高い室温を保つ効果が確認されています。

見た目は質素でも、断熱の仕組みとして理にかなっていたのです。

ただし現代の雪国では、屋根の常識は変わりつつあります。

急勾配は雪を落とすには便利でも、落雪が隣家や通行人を直撃する危険があります。

そのため、あえて緩やかな屋根にして雪を抱え込み、断熱材として利用する設計が増えてきました。

さらに、屋根に電熱線を仕込んだり温水パイプを通したりする「融雪システム」も普及しています。

雪国の家は今、「雪と戦う」から「雪と共生する」へとデザインを変えつつあるのです。

南国の家は、また違う顔を見せます。

沖縄では深い庇や雨端が日差しをやわらげ、南からの風を家に呼び込みます。

県の住宅指針にも「南側に大きな開口を設けること」と明記されており、まるで風を一家の住人に迎え入れているかのようです。

暑さや湿気は避けられない存在だからこそ、「調整できる隣人」として暮らしに組み込まれてきました。

食文化にも環境への適応が刻まれています。

雪国では凍み豆腐や漬物など、冬を越すための保存食が発達しました。

時間そのものを瓶詰めにして春を待つような知恵です。

一方、南国では新鮮さが命。

獲れたてのカツオを炙ってタタキにし、その日のうちに海の恵みを楽しむ。

保存よりも「いま味わう」ことに重点が置かれてきました。

こうした屋根や天井、庇や保存食 ── いずれも自然条件への具体的な答えでした。

言い換えれば、自然という試験官に差し出された解答用紙であり、そこには地域ごとの多様性がくっきりと描き出されているのです。

団体戦の知恵 ── 雪・台風に向き合う社会システム

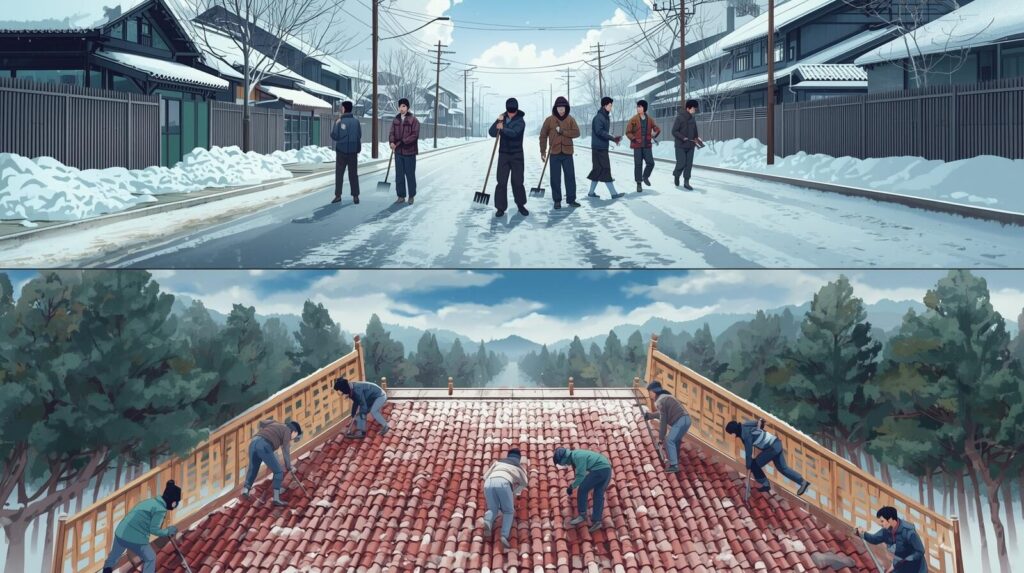

雪国の冬は、個人プレーでは到底太刀打ちできません。

夜のうちに降り積もった雪が、朝には玄関をふさぎ、道を閉ざす。

そんな時に「自分の家の前だけ除雪すればいい」では済まないのです。

町全体の道を通さなければ、子どもは学校に行けず、新聞も郵便もやって来られない。

こうした状況で力を発揮したのが、「結(ゆい)」や「講」と呼ばれる相互扶助の仕組みでした。

全国に広く見られるこの制度も、雪国では除雪から農作業、祭礼の準備まで欠かせない命綱として機能していたのです。

雪国の暮らしは、まさに「地域合同会社」。

出資は労働力、配当はみんなの安心という運営体制で成り立ってきたのです。

一方、南の島に目を向ければ、脅威は台風です。

年に何度も直撃する暴風雨は、屋根瓦を吹き飛ばし、畑をなぎ倒す。

ここでも「ひとりで備える」では間に合いません。

地域で石垣を築き、防風林を育て、暴風が来れば共同で屋根を押さえた。

沖縄のフクギ並木は、風よけであると同時に、世代を超えて手入れを重ねてきた「緑の城壁」なのです。

もちろん注意も必要です。

同じ雪国でも、新潟と北海道では歴史や産業が異なり、協働の形は一様ではありません。

温暖地域もまた、南九州と沖縄では対応の仕組みが大きく違います。

ひとまとめに「雪国」「南国」とラベルを貼るのは、地図を白黒コピーするようなもの。

実際の風景は、ずっとカラフルで複雑です。

それでも共通して言えるのは、人びとが自然の猛威に「個人戦」ではなく「団体戦」で立ち向かってきたこと。

本来、試験で団体戦をしたらカンニングですが、この場合の試験官は自然です。

むしろ力を合わせなければ「不合格」が待っているのです。

自然の問いを記録する ── 言葉と行事

人間にはメモ帳やクラウドがなかった時代が長くありました。

では、その頃に人々はどうやって経験を残したのか。

答えは、言葉と行事そのものが記録媒体だったのです。

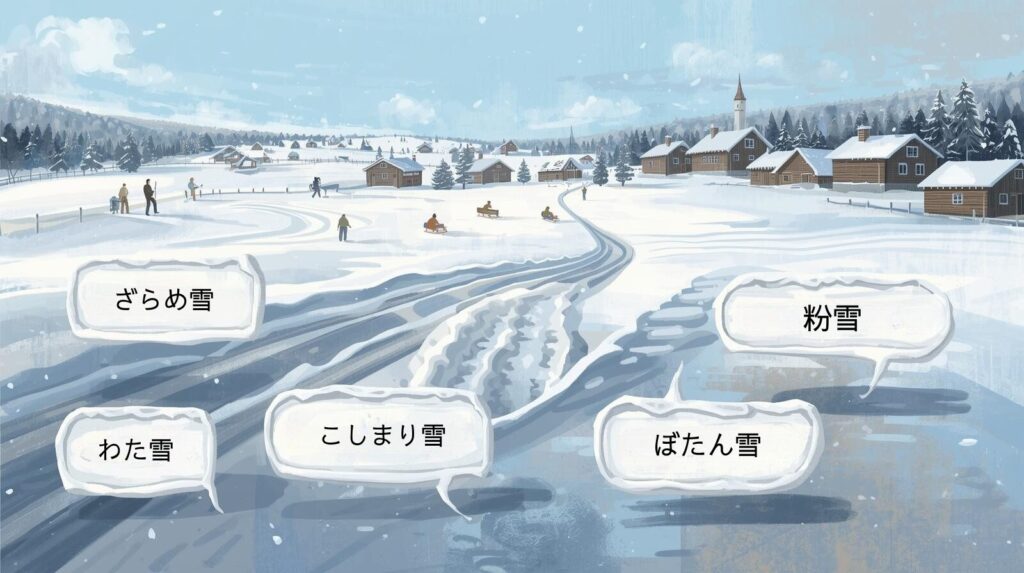

たとえば雪国の方言。

雪を表す言葉が何十種類もあるのは有名ですが、これは単なる言語遊びではありません。

粒が粗く滑りやすい「ざらめ雪」、固く締まっていて歩きやすい「こしまり雪」といった呼び名は、雪質によって歩きやすさや除雪の手間が違うことを伝える実用的な情報です。

言い換えれば、地域の辞書に埋め込まれた暗号のようなもの。

いまならスマホの天気アプリに「雪質:滑りやすい」と出るようなものを、昔は言葉そのものが担っていたのです。

祭りもまた、地域の「共同メモ帳」でした。

田植え祭りでは、村人が総出で田に集まり、歌い踊りながら苗を植える。

それは単なる儀式ではなく、「この時期に田仕事を始める」という農作業カレンダーの確認であり、「みんなで足並みを揃えよう」という合図でもあったのです。

一方、冬至の火祭りは、一年で最も夜が長い日に大きな炎を囲む行事。

人びとは代々この夜に火を焚き、闇の中で「これから日は少しずつ長くなる」「火を囲んで、寒さに立ち向かう心を温め直す」と語り継いできました。

そこには、季節の節目を忘れまいとする共同体の記憶が刻まれていたのです。

太鼓や炎は一見すると華やかな余興。

しかし実際には、暮らしの中で忘れてはいけない「注意書き」であり、同時に自然という試験官への「解答用紙」でもあったのです。

こうした文化の「記録装置」は、一度きりでは終わりません。

方言の一言、祭りの掛け声は、繰り返されるたびに地域に保存され、次の世代へと受け継がれてきました。

まるで地域ごとに代々手渡される暮らしのUSBメモリのように。

※ 方言や祭りの多様性については、「なぜ日本の地方文化はこんなに個性豊かなのか?その6 ~方言と祭りに見る多様性~」で具体的に紹介しています。

最新の解答用紙 ── 伝統知と現代技術の融合

環境への適応は、昔話で終わりではありません。

いまも進行形で更新され続けています。

たとえば豪雪地帯。

かつては人海戦術の雪下ろしや「結」に頼っていましたが、いまでは除雪車にGPSを載せ、どこをどれだけ除雪したかをリアルタイムで共有できます。

雪かきの掛け声も「えんやこら」から「データ同期完了!」へ。

雪国は力技からデジタルへとシフトしているのです。

一方、南の暑湿地では古来の知恵と最新技術が肩を並べます。

沖縄の深い庇や雨端はいまも活躍中ですが、そこに断熱材や省エネガラスを組み合わせる。

風を呼び込む開口部と、エアコンの冷気を効率よく循環させるシステムが共存しています。

つまり「なんくるないさー」と最新の省エネ設計が同居しているわけです。

物流網の発達も大きな変化をもたらしました。

かつて雪国では漬物や乾物が必需品でしたが、いまでは高速道路を走るトラックが真冬でも南国の果物を運んできます。

暮らしのリズムは全国的に平準化しつつある一方で、保存食や旬を大切にする習慣は消えていません。

新しい仕組みによって地域の知恵は上書きされるのではなく、次々と最新の解答用紙として積み重ねられていきます。

ここで見えてくるのは「自然を克服する」発想ではありません。

むしろ、どう折り合いをつけ、どう共生するか。

伝統知と現代技術は対立するものではなく、互いを補い合う相棒なのです。

共同で紡いだ暮らしの解答

自然は長い間、試験官のように問いを出し続けてきました。

「この雪をどうしのぐ?」「この台風にどう備える?」

その問いに、人々は屋根や防風林、方言や祭りといった解答用紙を提出してきたのです。

そうして積み重ねられた工夫は、地域の違いとしていまも息づき、さらに融雪システムや省エネ建築といった新しい技術と組み合わさって進化を続けています。

文化を形づくる要因は数多くありますが、環境に挑み、折り合いをつけてきた人々の知恵が、その一角を担ってきたのは確かでしょう。

では、あなたの地域にはどんな「工夫の物語」という解答が残されているでしょうか。

参考文献・出典一覧

- 法政大学大学院デザイン工学研究科「日本の伝統民家に施された地域における工夫が室内環境に及ぼす影響の検証」法政大学大学院デザイン工学研究科紀要、2022年度(2025年9月16日閲覧)

- 北海道の特質を生かす自然エネルギー利用の研究委員会「自然エネルギー利用」北海道自然エネルギー利用研究委員会報告書、2016年(2025年9月16日閲覧)

- 経済産業省「経済産業大臣指定 伝統的工芸品」経済産業省、2024年10月17日(2025年9月16日閲覧)

- 農林水産省「うちの郷土料理(地域食の体系的整理)」農林水産省(2025年9月16日閲覧)

- キッコーマン「しょうゆの地域特性(嗜好・風土・食文化の地域差)」キッコーマン(2025年9月16日閲覧)

- 日本能率協会総合研究所「味の地域差に関する調査2018 結果報告」日本能率協会総合研究所、2018年10月4日(2025年9月16日閲覧)

- 観光庁「旅行・観光消費動向調査 2024年 年間値(確報)」観光庁、2025年4月30日(2025年9月16日閲覧)

- 気象庁「都道府県別年間降雪量(1991–2020平年値)」都道府県別統計とランキングで見る県民性(二次引用)(2025年9月16日閲覧)

- ウィキペディア日本語版編集者「北前船」ウィキペディア(2025年9月16日閲覧)

- 北前船公式ポータル「北前船とは(買積船モデル・文化伝播の概観)」北前船公式ポータル(2025年9月16日閲覧)

- 沖縄県土木建築部住宅課「第2章 快適省エネ住まいづくりの手法」沖縄県土木建築部住宅課、刊行年不詳(2025年9月16日閲覧)

- 同志社大学「魅力要因の実証分析と観光地ブランドの形成方法」同志社大学リポジトリ、2011年(2025年9月16日閲覧)

- 渡邉正樹「「地域ブランド」を巡る状況の生成過程」福山平成大学リポジトリ、2020年(2025年9月16日閲覧)

- 日本地域産業研究機構「内発的発展のための“新・地域産業”の創出に関する研究」内発的発展に関する研究報告、約2005年(2025年9月16日閲覧)