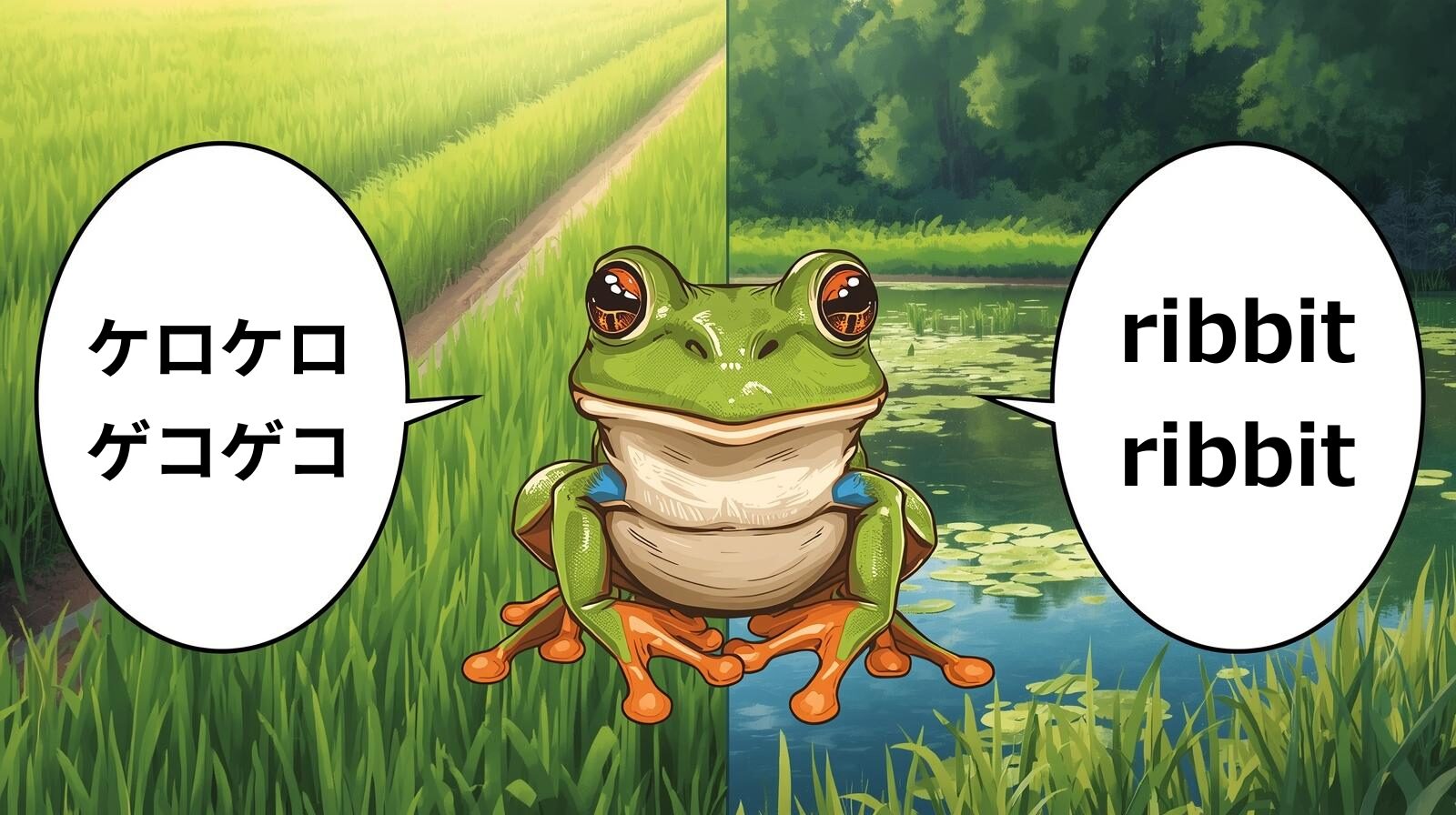

カエルは何と鳴くのか?

夜の田んぼに響くカエルの合唱。

日本人の耳には「ケロケロ」「ゲコゲコ」と聞こえます。

ところがアメリカ人に尋ねれば、同じ声が「ribbit, ribbit」と返ってくるのです。

もちろん、カエルが日本語や英語を話しているわけではありません。

彼らはただ本能のままに鳴いているだけ。

それなのに、なぜ私たちの耳は、同じ音をまるで別の言葉に「翻訳」してしまうのでしょうか。

実は、日本語と英語 ── 二つの言語には、「音の区切り方」と「描写スタイル」に大きな違いがあります。

その違いが、同じカエルの声を「ケロケロ」とも「ゲコゲコ」とも「ribbit」とも聞かせてしまうのです。

ではこれから、この不思議な違いを生み出す二つの言語の特徴を見ていきましょう。

そこから、「なぜ同じ音が、国によってまったく違って聞こえるのか?」という問いの答えに迫ってみます。

音を「区切る」仕組みが違う

日本語の場合:ほとんどの音が「子音+母音」で区切られる

日本語の音は「あ・い・う・え・お」の母音単独、または「子音+母音」のペアで成り立ちます(「ん」「っ」「ー」などの例外はありますが、全体から見れば少数派です)。

つまり大半の音は、必ず「母音」という相棒を連れて登場するのです。

そのため日本人の耳は、カエルの「グォォォ……」という曖昧な声を聞いても、自動的に「ケ・ロ・ケ・ロ」と小分けにして整列させます。

まるで楽団の指揮者がタクトを振って「ここから四拍子」と合図しているように、鳴き声をリズミカルな単位に変換してしまうのです。

英語の場合:子音の連続も自然、区切り方が日本語と違う

英語は日本語よりもずっと自由です。

たとえば stop を見ると、最初に「st」という子音の連続があります。

あえて日本語風に表すなら「su-to-ppu」と、のように子音+母音の形に直してしまいますよね。

ところが英語の耳は違います。

子音だけが続く音や、ゴツゴツした子音のかたまりを、そのままひとつの言葉として受け止めるのに慣れています。

だからカエルの声を聞いたときも、その濁った響きを「rib-bit」というブロックに切り出して認識するのです。

こうして「ribbit」というオノマトペが英語に定着しました。

要するに ──

- 日本語の耳 → 子音と母音をセットにして小分けに聞く

- 英語の耳 → 子音のかたまりをそのままブロックとして聞く

この「区切り方の違い」こそが、同じカエルの声を「ケロケロ」と「ribbit」という全く異なる表現に変えてしまうのです。

実際のカエルの声は?

音響学的な分析によれば、アマガエルの鳴き声は「kreck-ek(クレケック)」に近いそうです。

つまり「ケロケロ」でも “ribbit” でもありません。

結局のところ、カエル自身はただ「クレケック」と鳴いているだけ。

翻訳しているのは私たちの耳と脳なのです。

日本人は日本語のリズムに合わせて「ケロケロ」と聞き、アメリカ人は英語のブロック感覚で “ribbit” と聞く。

同じ声を聞いていながら、言語の仕組みがまったく違う風景を描き出してしまうのです。

言葉の「描写スタイル」が違う

日本語のスタイル:「オノマトペ+動詞」で細かく描写する

日本語では、犬も猫もカエルも ── 基本的にはみんな「鳴く」で一括りです。

動物ごとに専用の動詞は少なく、あっさりまとめてしまうのが特徴です。

しかしその代わり、耳で聞いた音をそのまま再現するオノマトペが驚くほど豊富に揃っています。

犬は「ワンワン」「キャンキャン」、猫は「ニャーニャー」「ゴロゴロ」、カエルなら「ケロケロ」「ゲコゲコ」「クワクワ」「グワグワ」……

まるで同じ役者が衣装を変えて舞台に何度も登場するかのように、音のバリエーションを取り揃えているのです。

そうして積み重ねられた結果、日本語にはおよそ1,200種類ものオノマトペが存在すると言われています。

つまり日本語は、「オノマトペ+動詞」で世界を細やかに描き出すスタイルを選んだ言語なのです。

英語のスタイル:動詞の数を増やして細かく描写する

一方の英語は、まったく別のスタイルをとります。

犬は bark、猫は meow、カエルは croak。

動物ごとに専用の動詞が用意されていて、どの動物の声なのかは動詞そのものに組み込まれています。

さらに細かく見ていくと、犬なら yap(甲高くキャンキャン吠える)、howl(遠吠えする)。

猫なら purr(ゴロゴロ喉を鳴らす)、yowl(大きな声で鳴く)。

カエルなら ribbit(アメリカで定着した鳴き声の模倣)、call(生物学的に鳴く)。

このように、鳴き方のニュアンスごとに異なる動詞が割り当てられています。

その結果、音をまねるオノマトペに頼る必要があまりなく、その数も日本語の3分の1にあたる約400種類にとどまっているのです。

つまり ── 日本語では「ケロケロ」「ゲコゲコ」「クワクワ」「グワグワ」とオノマトペが次々と生まれるのに対し、英語は動詞の体系で十分に表現できるため「ribbit」に落ち着く。

こうして、同じカエルの声の聞こえ方の違いはさらに広がっていくのです。

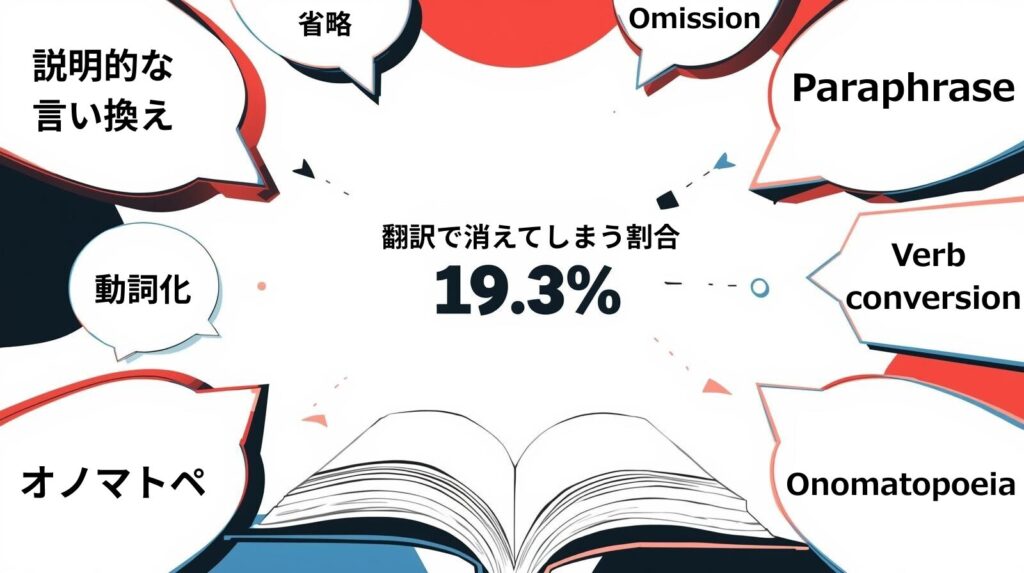

だから翻訳が難しい

ちなみに、こうした違いは翻訳の現場で大きな壁になります。

村上春樹『スプートニクの恋人』の英語訳を分析した研究によれば、日本語のオノマトペのうち約19.3%は英訳で省略されていました。

理由は単純、英語には対応する言葉が存在しないからです。

翻訳者は動詞に置き換えたり、形容詞で説明したり、場合によっては長々とした言い換えを駆使します。

しかしそれでも、原文が持つニュアンスを完全に再現するのは至難の業です。

ここに「同じ音が、言語によってまったく違う姿を取る理由」のもう一つの答えがあります。

日本語は音の違いをオノマトペで細かく切り取り、英語は動詞の豊かさで差を描き分ける。

言語にはそれぞれの「得意分野」があり、その違いが世界の聞こえ方を変えているのです。

オノマトペが教えてくれること ―― 言葉が違えば、世界の聞こえ方も変わる

カエルの声ひとつをとっても、「ケロケロ」「ゲコゲコ」「ribbit」「呱呱(中国語:クワクワ)」── 世界にはいくつもの聞こえ方があります。

どれか一つが正しく、他は間違っているわけではありません。

言葉の数だけ耳のチューニングがあり、それぞれの文化の中で自然に響く形に翻訳されているのです。

もし私たちがこの違いを「厄介な壁」ではなく「豊かな彩り」として受け止められたらどうでしょう。

日本語のオノマトペの細やかさに驚き、英語の動詞の多様さに感心し、中国語の表現の面白さに笑う。

そんなふうに他の言語を味わうことは、世界を多重奏のように楽しむことにほかなりません。

言語が違えば、見える風景も、聞こえる音も、感じ方も変わります。

その違いを知り、楽しむことは、私たち自身の見方や人生をより豊かにしてくれるのです。

参考文献・出典一覧

- Isao Hara「How people imitate natural sounds? – A study of English and Japanese onomatopoeic expressions」Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences、2003年(2025年9月29日閲覧)

- Hiroko Inose「Translating Japanese onomatopoeia and mimetic words」Universitat Rovira i Virgili、2007年(2025年9月29日閲覧)

- Li Shan Wong, Jinhwan Kwon, Zane Zheng, Suzy J. Styles, Maki Sakamoto, Ryo Kitada「Japanese Sound-Symbolic Words for Representing the Hardness of an Object Are Judged Similarly by Japanese and English Speakers」Frontiers in Psychology、2022年(2025年9月29日閲覧)

- Misa Ando, Xinyi Liu, Yan Yan Yan, Yutao Yang, Shushi Namba, Kazuaki Abe, Toshimune Kambara「Sound-Symbolic Semantics of Written Japanese Vowels in a Paper-Based Survey Study」Frontiers in Communication、2021年3月18日(2025年9月29日閲覧)

- Hiroki Saji, Kimi Akita, Nikolay Kantartzis, Sotaro Kita, Mutsumi Imai「Cross-linguistically shared and language-specific sound symbolism in novel words elicited by locomotion videos in Japanese and English」PLOS ONE、2019年7月10日(2025年9月29日閲覧)

- Kazuko Shinohara, Ryoko Uno「Exploring the Positional Effects in Sound Symbolism: The Case of Hardness Judgments by English and Japanese Speakers」Languages、2022年7月11日(2025年9月29日閲覧)