秋の夜長の、小さな謎

都会では減りましたが、秋の夜に窓を開ければ――

「リーン、リーン」「コロコロコロ」「チンチロリン」。

田舎なら、いまもそんな虫の声が聞こえるでしょう。

そのとき、あなたは何を思い浮かべますか。

「秋だなあ」としみじみ感じるなら、実はそれ、世界的には少数派です。

欧米の人々の多くは、虫の声をノイズとして受け取り、そもそも気づかないことさえあります。

ある映画制作の現場でのこと。

日本で撮影した映像をアメリカに送ったところ、

「ノイズが入っている。撮り直してほしい」とクレームが届きました。

調べてみると、原因は夏のセミの鳴き声。

日本人には夏の風物詩でも、アメリカ人の耳にはただの雑音だったのです。

同じ音が、ある人には音楽、別の人には騒音になる。

この不思議な分かれ道は、いったいどこにあるのでしょう。

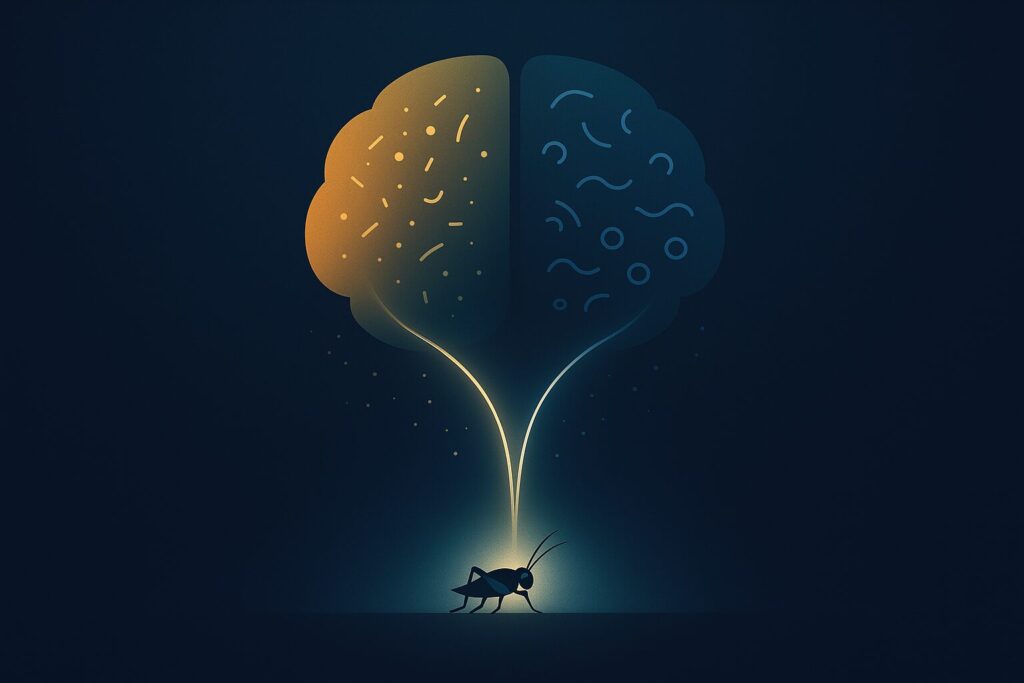

脳は、育ったことばの庭で耳を鍛える

虫の声を「風情」として聴くのか、「雑音」として処理するのか。

この不思議な分かれ道を、脳の働きから説明しようとした研究があります。

最初に大きな話題を呼んだのは、1960年代の角田忠信(つのだ ただのぶ)の研究でした。

彼は「日本人は左脳で虫の声を処理し、欧米人は右脳で処理する」と発表し、日本では文化的な感性と脳科学をつなぐ大胆な説として受け止められました。

一方、欧米では「科学的根拠が弱い」「民族差を誇張している」と批判を浴びたのも事実です。

その半世紀後、このテーマを最新の技術で再検証したのが、角田晃一(つのだ こういち)らの研究チームでした。

彼らは2016年、脳の血流を測定する装置を用い、日本語を母語とする人々と、そうでない人々に虫の鳴き声を聴かせる実験を行いました。

結果は興味深いものでした。

日本語話者は「左脳」で虫の声を聴く

日本語で育った人の約80%は、虫の音を聴くとき、ふだん言葉を理解するときに使う脳の部分(左脳)が活発に動いていました。

つまり、虫の声を「意味のある音」として処理していたのです。

一方、日本語以外で育った人の約62%は、音楽を聴くときに使う脳の部分(右脳)が動いていました。

こちらは虫の声を「ただの音」として処理していたわけです。

同じ虫の声なのに、脳の使い方がまるで違う。

もっとも、参加者の数が限られており、「日本人は全員がこうだ」と断言できる段階ではありません。

それでも、この研究が示唆するのは重要です。

虫の声の聴き方は、生まれつき決まるのではなく、日本語という言語環境で育つ中で形づくられるということ。

実際、同じ研究で面白いことがわかりました。

日本人でも幼い頃に英語圏で育った人は、欧米型の脳の使い方をしていました。

逆に、外国人でも日本語を母語として育った人は、日本型の脳の使い方をしていたのです。

なぜ日本語話者は虫の声を「ことば」として聴くのか

鍵を握るのは、日本語の母音です。

日本語では「あ・い・う・え・お」という母音が、それだけで一つの言葉として成り立ちます。

「あー」と声を伸ばすだけで感嘆が伝わり、「え?」と発すれば疑問の気持ちを表せる。

つまり、母音そのものがすでに「意味を持った音」になっているのです。

さらに、日本語の母音は特定のイメージを呼び起こす「音象徴」としての働きも指摘されています。

たとえば、「あ」は「大きい」「明るい」「広い」といった概念を、「い」は「小さい」「細かい」「狭い」といった概念を結びつけやすい ── そんな研究結果もあります。

これに対して英語やフランス語など欧米の言語では、母音は単独では意味を成さず、子音と組み合わさって初めて言葉として認識されます。

「アー」と声を伸ばしても、それは言葉の一部、断片に過ぎません。

ここが分かれ道です。

「リーン、リーン」「チンチロリン」という虫の鳴き声は、長く伸ばした母音の響きにどこか似ています。

日本語話者の脳は、長く伸びた音を「言葉の一部かもしれない」と処理するよう訓練されているため、虫の声も同じように扱うわけです。

まるで、虫の声が日本語の「方言」のように聞こえているのかもしれません。

欧米言語話者にとっては、それは言語の範疇に入らない「雑音」でしかない。

ここに大きな違いが生まれます。

つまり、日本語という言語が、虫の声を「雑音」ではなく「言葉の仲間」として扱うよう、脳を訓練してきたと言えるわけです。

これはもちろん、優劣の問題ではありません。

ただ、言語が違えば、世界の聴こえ方も変わるという静かな事実があるだけです。

日本語が持つ「音」をことばに変える力

日本語は、音にすっと「言葉の札」を立てる言語です。

耳に入ったざわめきを、するりと言語化してしまう。

だから虫の声も、ただの音では終わりません。

オノマトペ —— 音をことばに、音のないものにも音とことばを

「オノマトペ」とはフランス語由来の単語で、擬音語・擬態語・擬情語の総称です。

仕組みは単純、でも力強い。

- 擬音語:実際の音を言葉に ──「ざあざあ」「ごろごろ」「ぱちぱち」「しゃりしゃり」。

- 擬態語・擬情語:音のない様子や気持ちに言葉を ──「きらきら」「ひらひら」「もやもや」「どきどき」「ずきずき」。

面白いのは後者。

音のない現象にまで音を与える。

ちょっとした錬金術です。

オノマトペは他の言語にもありますが、日本語は種類が飛び抜けて多いと言われます(数え方には流派あり)。

日常会話のあちこちに、擬音が小さな「ルビ」のようにふられている —— 日本語とはそんな言語なのです。

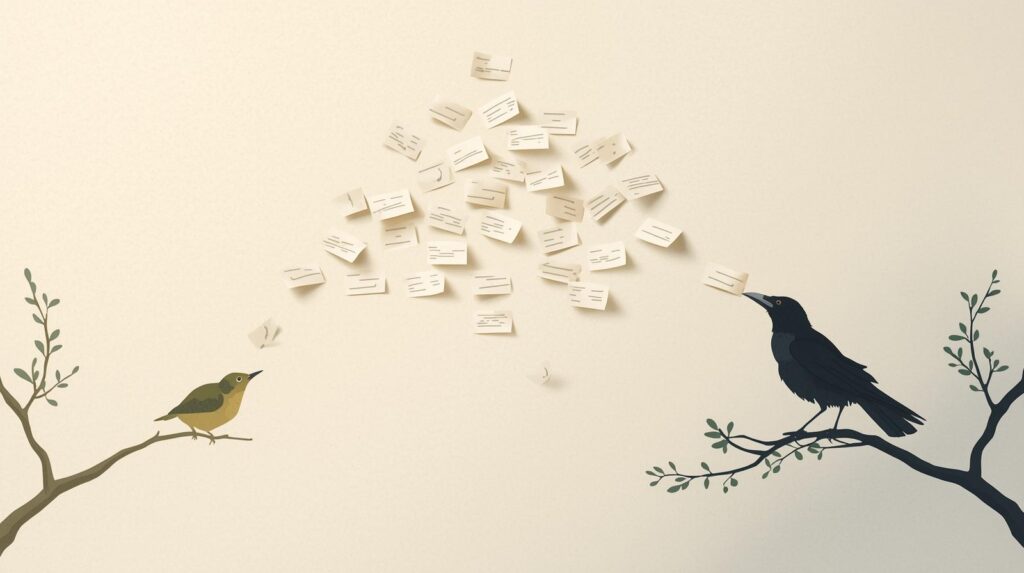

「聞きなし」の文化 —— 自然音に「意味のルビ」を付ける

「聞きなし」という文化をご存じでしょうか。

鳥や虫の鳴き声を人間の言葉に置き換えて聴く、伝統的な言い方です。

たとえば、こんな感じ。

- ウグイスの「ホーホケキョ」=「法、法華経」。

- カラスの「カア、カア」=「子か子か(子はどこだ)」。

- コジュケイの「キッ、キョッ、キョイ」=「チョットコイ、チョットコイ」

ウグイスもカラスもコジュケイも、そんなことはひとことも言っていないでしょう。

でも日本人は昔から、鳥や虫の許可なく、こうした言葉遊びを楽しんできました。

私たちの耳は音にセリフを与えるのが好きなのです。

口三味線(くちじゃみせん)・口唱歌(くちしょうが)—— 声で楽譜をつくる

「口三味線? 初耳です」という方も多いでしょう。

これは、三味線の音型(リズムや音の高低など)を、擬音語を使って歌うことで、覚えたり伝えたりする技法のことです。

楽譜が一般化する前から、先生が声でフレーズを唱え(口唱歌)、弟子がそれを耳で聞き取り、指へ写す。

日本の伝統音楽で広く使われてきました。たとえば、

- 三味線:「テンテン・ツクツク」

- 琴(こと):「チン・チリ・チン」

- 和太鼓:「ドン・ツク・カッ」

五線紙がなくても、言葉に変えれば伝えられる。

合理的で、覚えやすい。

ここでも「音→言葉」の回路がフル稼働しています。

虫の鳴き声も、この回路で「ことば」になる

こうして日本語は、「音」を言葉にする回路を生活のあちこちに埋め込んできました。

この同じ回路を通ることで、虫の声も「意味ある言葉」に昇格し、私たちはそれを味わうのです。

西洋でノイズに分類されがちなものが、こちらでは季節のセリフになる。

いわば耳が国語辞典を持っている ── そんな国に私たちは住んでいます。

平安の耳が育てた「音=ことば」 — 季節に字幕を付ける作法

日本人が虫の鳴き声を味わう別の理由は、そうした聴き方の作法が平安の昔から育まれてきたからです。

「枕草子」を見てみましょう。

清少納言は蓑虫(みのむし)にこう耳を澄ませます。

「八月ばかりになれば、『ちちよ、ちちよ。』とはかなげに鳴く、いみじうあはれなり。」

彼女は、虫の音に台詞(せりふ)を与える。

捨てられた子が父を呼ぶという物語ごと聞き取るのです。

虫語の同時通訳、恐るべしです。

印象的なのは、虫の音だけでなく、季節そのものを「聴く」姿勢です。

風の気配、虫の音。

その重なりを秋という情景のセリフとして受け取る。

音が単なる物理現象ではなく、意味ある筋書きとなっています。

もう一つ、清少納言の巧みさは、音の「取り出し方」です。

平安貴族の住まいは静寂とは無縁。

話し声、楽器、衣擦れなど、雑音の海です。

その中で彼女は、聞きたい音を選び、そこに「意味の付箋」を貼ります。

これが日本語話者の持つ耳の基本フォームです。

私たちの耳そのものが、高性能なノイズキャンセリング機能を内蔵しているのでしょう。

この作法は、現代の私たちも受け継いでいます。

都会のざわめきの中でも、「聴こう」と決めれば虫の声は立ち上がる。

そして私たちは、そこに季節の物語を感じ取る。

こうした、「音」を「意味のある言葉」に変える訓練を、私たちは平安の昔からずっと続けてきました。

だから、この国では虫の鳴き声が情緒の入口になるのです。

結論 —— 日本人が虫の鳴き声に「情緒」を感じる理由

なぜ日本人は虫の鳴き声を味わうのか。

それは、日本語という言語経験が、虫の声を「意味のある言葉」として聴く作法を育ててきたからです。

母音が明瞭で、単独でも意味を担いやすい日本語、オノマトペや聞きなしの文化、そして「音にセリフを与え」「選んで聴く」よう訓練されてきた平安以来の耳と感性。

これらが響き合うことで、同じ音なのに「情緒」へと変わるのです。

※「虫の声を楽しむ」ことは確かに日本文化の特色のひとつですが、「日本人は音に特別な感性を持つ」と断言するのは行き過ぎでしょう。こうした言い方は文化本質論(日本人や日本文化の特殊性を強調する議論)に陥りやすく、「日本人は本質的に違う」「優れている」といった発想につながりかねません。あくまで日本の文化的特徴の一つとして、節度をもって捉えることが大切です。

耳ならしクイズ —— どの虫の声?

目を閉じて、まずは音だけで味わってみてください。どの虫の声か、わかるでしょうか。

回答

- スズムシ

- エンマコオロギ

- マツムシ

出典:虫の音WORLD

参考文献・出典一覧

- Koichi Tsunoda, Sotaro Sekimoto, Kenji Itoh「Near-infrared-spectroscopic study on processing of sounds in the brain; a comparison between native and non-native speakers of Japanese」Acta Oto-Laryngologica、2016年2月15日(2025年9月26日閲覧)

- Junko Kanero, Mutsumi Imai, Jiro Okuda, Hiroyuki Okada, Tetsuya Matsuda「How Sound Symbolism Is Processed in the Brain: A Study on Japanese Mimetic Words」PLOS ONE、2014年5月19日(2025年9月26日閲覧)

- 理化学研究所ほか「東京方言話者と東北地方南部方言話者の言語処理の違いを発見-脳は育った地域方言によって音声を処理する-」理化学研究所、2013年10月19日(2025年9月26日閲覧)

- Martyn David Smith「Asian Sound Cultures: Voice, Noise, Sound, Technology」White Rose ePrints、2022年(2025年9月26日閲覧)

- 小野測器「音と脳」小野測器(2025年9月26日閲覧)

- 小野測器「虫の音」小野測器(2025年9月26日閲覧)

- 茂手木潔子「『枕草子』の記述に表わされた日本人の〈音〉への姿勢」上越教育大学研究紀要、第6巻、1987年3月(2025年9月26日閲覧)

- 中里理子「擬音語・擬態語の名称変遷について」上越教育大学研究紀要、第27巻、2008年2月28日(2025年9月26日閲覧)

- 小倉慶郎「日英オノマトペの考察 : 日英擬音語・擬態語の全体像を概観する」大阪大学大学院言語文化研究科、2016年6月3日(2025年9月26日閲覧)

- Elena Latchezarova I’antcheva「日本語の擬声語・擬態語における形態と意味の相関について」千葉大学博士論文、2006年(2025年9月26日閲覧)

- Gunnar Cerwén「Listening to Japanese Gardens: An Autoethnographic Study on the Soundscape Action Design Tool」International Journal of Environmental Research and Public Health、2019年11月22日(2025年9月26日閲覧)

- Gunnar Cerwén「Listening to Japanese gardens II: expanding the soundscape action design tool」Journal of Urban Design、2020年7月20日(2025年9月26日閲覧)

- Haruyoshi Sowa「The Study on the Soundscape of Three Japanese Gardens」iaSU2012 Proceedings、2012年7月14日(2025年9月26日閲覧)

- R. Murray Schafer「The Music of the Environment」World Soundscape Project、1974年(2025年9月26日閲覧)

- マナペディア編集部「枕草子『虫は』わかりやすい現代語訳と文法解説」マナペディア(2025年9月26日閲覧)