あなたは誰かと話すとき、相手のどこを見ていますか?

日本人は「聞く」文化、西洋人は「見る」文化。

こんな言葉を耳にしたことはありますか。

これは、それぞれの国の人々がどのように会話を理解しているかを表す言い方です。

その意味をかみ砕くと、こうなります。

日本人は、声を「聞く」だけで相手の言いたいことを理解できる。

一方で、西洋の人々は、耳で声を聞くだけでは足りず、

唇の動き=「見る情報」も合わせて理解しています。

つまり、日本人は聴覚を中心に聞くのに対し、

西洋人は聴覚と視覚を同時に働かせて聞く。

同じ「聞く」という行為でも、その仕組みは驚くほど違うのです。

では、なぜこんな違いが生まれたのでしょうか。

そして、この違いを知ることは、私たちの日常やビジネスの場で、

どんな意味を持つのでしょうか。

「聞く」文化と「見る」文化 —— 会話は一つ、でも聞き方は別

まず、日本人と西洋人の聞き方に違いがあることを、

科学的に示す証拠から見ていきましょう。

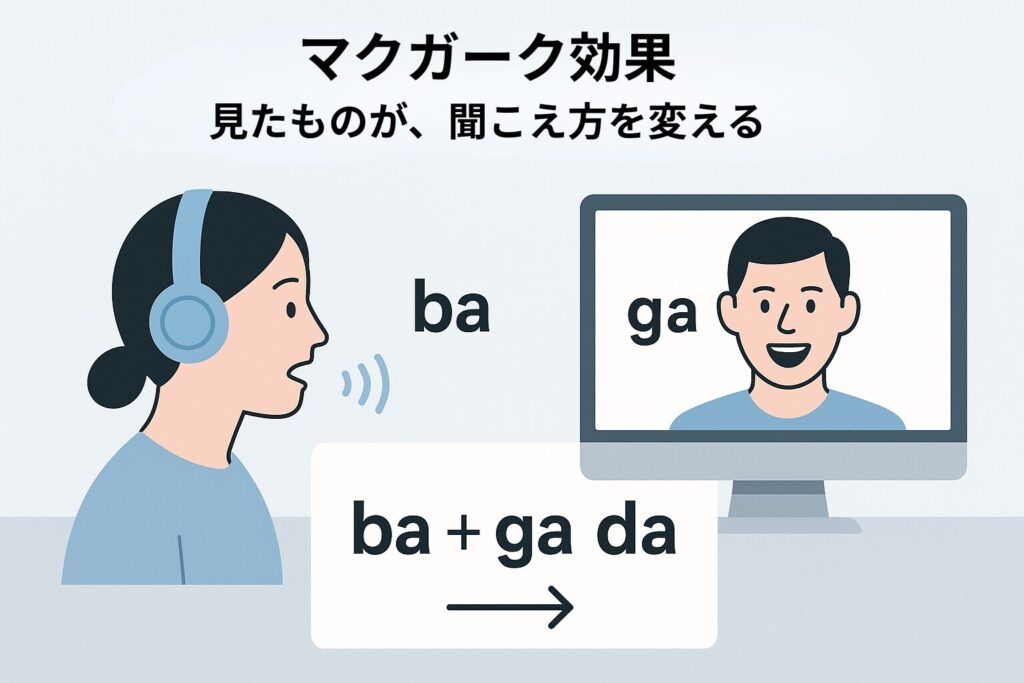

「聞こえ方」をゆがめる脳の錯覚、マクガーク効果

人間の「聞く」という行為は、実は耳だけでは成り立っていません。

目も関係しています。

そのことを最初に明らかにしたのが、

1970年代にロンドン大学の心理学者マクガークが発見したマクガーク効果です。

実験はこうです。

被験者にヘッドホンで「バ(ba)」という音を聞かせながら、

画面には「ガ(ga)」と発音する人の口の動きを映す。

耳で聞こえる音と、目で見る口の動きが食い違っているわけです。

すると多くの人が、「ダ(da)」や「ガ(ga)」と聞こえたと言います。

耳に届いているのは確かに「バ」なのに、

目が見た「ガ」の口の動きに脳が引きずられ、

実際には聞こえていない音があたかも聞こえたかのように錯覚してしまうのです。

この現象は、私たちの脳が「聞く」ときに

視覚情報を自動的に取り込んでいる証拠です。

つまり、「音を聞く」という行為は、

実際には「見ながら聞く」ことでもある。

このマクガーク効果は、

「人間の標準的な聞き方とは、耳と目の両方を使うことだ」という事実を、

科学的に示した最初の発見でした。

小さな研究が生んだ「聞く」文化/「見る」文化という通説

1990年代、このマクガーク効果を使って、

日本人とアメリカ人を比較する研究が行われました。

その結果は、当時の研究者を驚かせました。

日本人のほうが錯覚にかかりにくい。

つまり、目で見る口の動きに惑わされず、

耳からの音だけで理解していたのです。

ここから、日本人は「聞く」文化、欧米人は「見る」文化という、

いまも語られる通説が生まれました。

とはいえ、この研究の参加者はわずか10人。

これでは、科学というより「村の寄り合いレベル」です。

「文化の定説」と呼ぶには、やや根拠が心もとない ──

そんな声が上がるのも当然でした。

300人を対象にした研究結果、通説は幻だった?

その後、研究はより慎重に、そして大規模に行われました。

参加者は300人を超え、日本人・アメリカ人・中国人を比較します。

すると、今度は逆の結果が出ます。

錯覚の起こる割合はほぼ同じ。

各国の差はわずか0.2% ── 統計的には「誤差」の範囲です。

つまり、数字の上では「聞く文化/見る文化」という対比は成り立たなかった。

これにより、この通説はいったん否定されたかのように見えました。

でも、さらに細かく調べてみると、

やはり両者の聞き方には差があることが分かったのです。

数字に表れなかった「文化の違い」、通説は定説になった

錯覚率は同じでも、錯覚に至るまでの脳の使い方や視線の動きには、

明確な文化差が見られました。

視線追跡の研究によると、

英語話者は、相手が話し始める数百ミリ秒前から唇に視線を固定しています。

まるで次に発せられる音を、一瞬も逃すまいとするかのように。

一方、日本人は違います。

唇をまったく見ないわけではありませんが、

そこに視線を貼り付けることはしません。

むしろ、目元や表情全体をぼんやりと、しかし注意深く眺めています。

研究者たちが出した結論はこうです。

西洋人にとって、「聞くこと」と「見ること」は一体。

唇の動きという視覚情報と、音という聴覚情報を両方組み合わせて、

はじめて「理解した」となる。

一方、日本人は聞くだけで言葉を理解できる。

やっぱり、日本人は「聞く」文化、西洋人は「見る」文化だったのです。

なぜ日本人は「耳だけ」で聞けるのか

日本人が口元をじっと見つめないのは、

「見なくても聞ける」からです。

では、なぜ日本人は耳だけで聞けるのか。

その秘密は、日本語という言語の特徴と、

それに適応した脳の働きにあります。

日本語は「耳に優しい」言語

日本語は、母音(あいうえお)が中心の言語で、

音のリズムは「モーラ」という短い単位で刻まれます。

たとえば「がっこう(学校)」は「が・っ・こ・う」と4モーラ。

音のまとまりが細かく、しかも子音の連続が少ないため、

音がはっきりと聞き取りやすい。

つまり、耳だけで十分に音を区別できてしまう。

わざわざ口の動きを見て補う必要がないのです。

だから日本語話者にとって、「見なくても聞き取れる」は当たり前なのです。

脳まで「聞くモード」に適応している

こうした言語環境で育つと、脳の配線そのものが変わってきます。

fMRI(脳の働きを可視化する装置)を使った研究では、

日本人の脳は英語話者に比べて、

視覚を処理する部分と聴覚を処理する部分の結びつきが弱いことが分かっています。

つまり、目で見た情報が、音を聞き取る作業に

あまり自動で組み込まれていない。

ある研究者はこう言っています。

「日本人にとって、視覚情報を参考にしながら聞くのは逆にひと手間かかる」。

見て理解するより、聞いて察する方が楽。

それは欠点ではなく、日本語という言語環境にぴったり最適化された、

脳の「文化的チューニング」なのです。

では、日本人は何を見ているのか

とはいえ、日本人が会話中にまったく相手を見ていないわけではありません。

冒頭で述べたように、日本人も相手の顔を見ています。

ただし、見ている場所が違う。

唇ではなく、目元や表情全体を見ているのです。

なぜか。

それは「この人は今、何を感じているのか?」という

心の気配を読み取ろうとしているから。

日本は「高文脈文化(ハイコンテクスト)」と呼ばれます。

つまり、言葉で何もかも説明するのではなく、

空気や間、声のトーン、表情といった「言外のサイン」で伝える文化です。

そんな文化では、口元の動きよりも、

目元ににじむ心のほうが大事なことがあるのです。

日本人は「見ていない」のではなく、「別の場所を見ている」。

口の動きから「音」を読むのではなく、

表情の揺らぎから「心」を読む。

それが「聞く文化」の視線なのです。

なぜ西洋人は「目で聞く」のか

一方、西洋の人々は「聞く」ことと「見る」ことを、

ほぼセットでこなしています。

その背景にも、やはり言語と脳と文化が揃っています。

英語は「見ないと聞こえない」言語

まずは言語の構造から。

英語は、子音がぎっしり詰まった音の連なりが多く、

しかも音の区別が日本語よりずっと細かい。

たとえば /str/ や /spl/ など、子音だけで始まる音が平気で出てきますし、

/r/ と /l/、/b/ と /v/ の違いは、耳だけで聞き分けるのは至難の業です。

だから、唇や舌の動きといった視覚的なヒントが、

とても頼りになる。

日本語が「耳に優しい」言語なら、

英語は「目の助けが要る」言語なのです。

脳が「見ることで聞く」ように配線されている

そして、英語話者の脳はその環境に適応しています。

視覚運動野(動きを見るところ)と聴覚野(音を聞くところ)が

しっかりつながっていて、

目で見た情報が耳の処理をスピードアップさせる仕組みになっている。

つまり、西洋人にとって「見ること」は、

聞き取りを助ける補助装置ではなく、

聞くことそのものに組み込まれた必須プロセスなのです。

「見る」ことは信頼の証

さらに、文化の価値観がそれを後押しします。

西洋文化は「ローコンテクスト文化」。

つまり、何事も言語化してきちんと説明するのが基本の社会です。

あいまいにせず、論理的に、明確に、率直に伝えることが重視される。

このとき重要なのが、アイコンタクト。

相手の目や顔をしっかり見ることは、

「私はあなたに向き合ってますよ」

「ごまかしてませんよ」という無言のメッセージです。

逆に目を逸らすと、

「何か隠してる?」「自信がない?」と思われるリスクもある。

英語には “I see”(「わかった」ですが、字義的には「見てますよ」ですよね)

“Seeing is believing”(日本語では「百聞は一見にしかず」と訳されることが多いですが、

字義的には「見ることは信じること」ですよね)

という表現があります。

つまり、「見る」ことが理解や信頼の基本。

目で確認できないものは、ちょっと怪しい ──

そんな感覚が文化に組み込まれているのです。

西洋人は、見ることで次に出る音を予測し、

言葉の信頼性を確かめている。

これは「見る文化」に最適化された脳とマナーの合わせ技なのです。

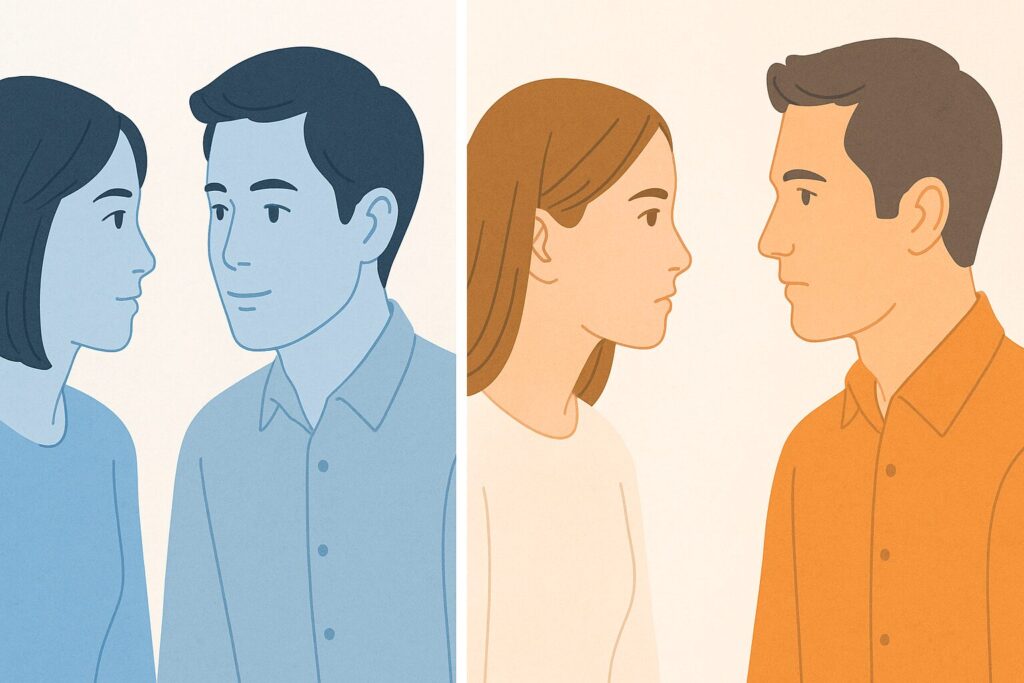

「聞く」文化と「見る」文化のあいだで

ここまでで、「聞く」文化と「見る」文化の違いが明らかになりました。

日本人は耳で聞き、目で心を読む。

西洋人は目でも聞き、目で信頼を確かめる。

どちらが優れているか、という話ではありません。

どちらも、それぞれの言語と社会にぴったり合った知覚のスタイルなのです。

日本人の「聞く力」は、空気を察し、言葉にされない心の揺らぎをすくい取る力。

西洋人の「見る力」は、明示された言葉を正確に受け取り、その信頼性まで見抜く力。

どちらも、その文化の中では「正常」で「必要不可欠」。

問題は、文化が違う者同士が出会ったときに起きます。

同じ行動が「逆の意味」に読まれる

たとえば、日本人が会話中に目を逸らすと、

西洋人は「何か隠してる?」「自信がない?」と感じます。

逆に、西洋人がじっと見つめ続けると、

日本人は「ちょっと強すぎるな」「なんでそんなに見るの?」と居心地悪くなる。

お互いが「自分の普通」を相手に当てはめると、

文化のズレが誤解に変わってしまう。

まるで、右側通行の国から来た人と、左側通行の国の人が、

お互いに「なんでそっちを歩くの?」と困惑し合うようなものです。

どちらも正しい。

ただ、ルールが違うだけ。

Zoom会議は「見る文化」仕様?

最近のビデオ会議(ZoomやTeams)は、

この「見る文化」の価値観に寄せて設計されています。

顔を常に映すのが前提で、表情や口元が見えることが「誠実」の証とされている。

でも、日本人にとってはこれは結構な負担です。

視覚情報を処理するのに、英語話者よりも多くの脳のリソースを使うため、

「見せ続ける」こと自体が疲労の原因になります。

つまり、Zoomは日本人の脳にとって、

ちょっと相性の悪いツールなのかもしれません。

これが「Zoom疲れ」の一因だとすれば、

妙に納得できる話ではないでしょうか。

文化のズレを乗り越えるために

では、この文化のズレをどう乗り越えることができるでしょうか?

まず、自分の「普通」を疑う

まず大事なのは、

自分の「普通」は、言語と文化が作り上げたものだと知ることです。

つまり、自分の感覚様式を「絶対視しない」という姿勢。

これがいわゆる「メタ認知」と呼ばれるものです。

「私がこう感じるのは、私がこの文化で育ったから」。

これが、異文化理解のはじめの一歩です。

次に、相手の「普通」に寄り添う

そして次に必要なのが、

相手の感覚様式を理解し、それに合わせて、

自分の振る舞いを少し調整する「翻訳力」です。

たとえば、西洋文化圏で仕事をする日本人は、

意識的にアイコンタクトを増やし、口元をハッキリ動かすようにする。

逆に、日本で活動する西洋人は、

声のトーンや応答の「間」、表情や空気感に注意を向けてみる。

文化は、世界を読み解くためのOSのようなもの。

WindowsとMacでは、同じファイルも見え方が違ったりします。

だからこそ、自分と違うOSを持った相手と接するときには、

翻訳と理解が必要になる。

完璧に合わせる必要はありません。

まず、自分の文化を理解する。

次に、相手の文化を理解する。

その上で、自分の文化を説明し、相手の文化も尊重する。

それだけで、誤解の多くは防げますし、

信頼や敬意のある関係を築くことができるのです。

こうした認識を持つことが、

本当の意味での異文化理解につながるのではないでしょうか。

参考文献・出典一覧

- Frontiers in Psychology「Enhanced audiovisual integration with aging in speech perception: a heightened McGurk effect in older adults」Frontiers、2014年(2025年11月8日閲覧)

- ISCA Archive「Issues in the Development of Auditory-Visual Speech…」ISCA、2004年(2025年11月8日閲覧)

- PMC – NIH「Visual-auditory perception of prosodic focus in Japanese by native…」PMC(2025年11月8日閲覧)

- Frontiers in Psychology「The McGurk effect is similar in native Mandarin Chinese and American English speakers」Frontiers、2025年(2025年11月8日閲覧)

- Journal of Vision「The Noisy Encoding of Disparity (NED) Model Predicts Perception of…」ARVO Journals(2025年11月8日閲覧)

- MDPI「Investigation of Cross-Language and Stimulus-Dependent Effects…」MDPI、2023年(2025年11月8日閲覧)

- Eureka Journal「The McGurk Effect Across Languages」University of Alberta、2023年(2025年11月8日閲覧)

- J-Stage「Differences in auditory-visual speech perception between Japanese and Americans: McGurk effect as a function of incompatibility」日本音響学会、1994年(2025年11月8日閲覧)

- Neuroscience News「Hearing With Your Eyes: A Western Style of Speech Perception…」Neuroscience News、2016年11月15日(2025年11月8日閲覧)

- PLoS ONE「Eye Contact Perception in the West and East: A Cross-Cultural…」PLoS ONE、2015年2月25日(2025年11月8日閲覧)

- Oxford Research Encyclopedias「Verbal Communication Styles and Culture」Oxford University Press(2025年11月8日閲覧)

- Think Cultural Health「Communication Styles」米国保健福祉省、2014年(2025年11月8日閲覧)

- ResearchGate「The Influence of Cultural Values on Language Communication Styles in Intercultural Communication」ResearchGate(2025年11月8日閲覧)

- Psychology Today「Unveiling Cross-Cultural Communication Styles」Psychology Today、2023年9月10日(2025年11月8日閲覧)

- PubMed「Impact of language on functional connectivity for audiovisual speech…」PubMed、2016年(2025年11月8日閲覧)

- Journal of Neuroscience「The Contribution of Motion-Sensitive Brain Areas to Visual Speech Recognition」Journal of Neuroscience、2024年(2025年11月8日閲覧)

- PMC – NIH「Auditory, Visual and Audiovisual Speech Processing Streams in…」PMC(2025年11月8日閲覧)

- ResearchGate「Influence of language backgrounds on audiovisual speech perception across the lifespan」ResearchGate、2020年(2025年11月8日閲覧)

- PMC – NIH「Audiovisual speech perception: A new approach and implications for clinical populations」PMC(2025年11月8日閲覧)

- Frontiers in Neurology「Multisensory integration, brain plasticity and optogenetics in visual rehabilitation」Frontiers、2025年(2025年11月8日閲覧)

- MDPI「Brain-Inspired Multisensory Learning: A Systematic Review of Neuroplasticity and Cognitive Outcomes in Adult Multicultural and Second Language Acquisition」MDPI(2025年11月8日閲覧)

- ResearchGate「Auditory-visual speech perception development in Japanese and English talkers」ResearchGate(2025年11月8日閲覧)

- ASHA Publications「Audiovisual English /r/−/l/ Identification Training for Japanese-Speaking Adults and Children」ASHA、2021年(2025年11月8日閲覧)

- PMC – NIH「Training Japanese listeners to identify English /r/ and /l/: IV. Some effects of perceptual learning on speech production」PMC(2025年11月8日閲覧)

- PMC – NIH「Lip-Reading: Advances and Unresolved Questions in a Key Communication Skill」PMC(2025年11月8日閲覧)

- Boise State Pressbooks「Listening Styles and Types – Sociological Communication」Boise State University(2025年11月8日閲覧)

- TESC「Understanding How and Why We Listen – Communication in the Real World」Thomas Edison State University(2025年11月8日閲覧)