秋、旬の国へ。

秋は、食卓がいちだんと賑やかになる季節です。

里芋、さつまいも、松茸、銀杏。

柿、梨、りんご、ぶどう。

そして、何と言っても炊き立ての新米。

この顔ぶれを眺めるだけで、胃袋が思わず拍手を始めます。

日本人にとって「旬」とは、ただの食べごろではありません。

それは、自然と歩調を合わせて生きている証しであり、

季節の情緒を味わうための、いわば「舌のカレンダー」です。

もっとも、「旬を愛でる文化」は日本だけの専売特許ではありません。

中国では、春の山菜を「身体を整える薬」として味わい、

フランスでは、秋のキノコとワインで「季節の祝祭」を開きます。

北欧のデンマークでは、短い夏のベリーをジャムにして、

長い冬に「旬の記憶」を味わうのです。

この記事では、そんな世界の旬を旅しながら、

それぞれの国が大切にしてきた「味の哲学」の根っこを覗いてみましょう。

そして、私たちが「旬」というこの小さな言葉に、

どうしてこうも心を奪われてしまうのか、その理由を探してみます。

※本記事でいう「旬」とは、食材が最も美味しい時期のこと。

同時に、人々が季節や自然とどう向き合い、何を大切にしてきたかという、

文化の物語としてもとらえています。

世界の「旬」を旅する

中国 ── 暦が刻む「旬」、身体を整える食の知恵

「旬」という言葉の生まれ故郷は、中国の古代の暦にあります。

一か月を「上旬・中旬・下旬」の三つに分ける。

それがそもそもの「旬」でした。

十日を一巡りと見なす、几帳面な時間感覚。

それは「時」を数えるよりも、「自然と足並みをそろえる」ための知恵でした。

やがてこの暦のリズムは、食卓にも流れ込みます。

中国には「時令菜(しれいさい)」という言葉があります。

季節に応じた食材を選び、気候の変化に合わせて身体を整える考え方です。

春には肝を養い、夏には熱を冷まし、秋には肺を潤し、冬には腎を温める。

「医食同源」の世界では、食は嗜みではなく身体を調律する道具でした。

食卓は薬棚であり、季節は医師のように私たちを診察してくれる。

日本のように「味わう喜び」としてではなく、

中国では「生きるための理(ことわり)」としての旬が息づいているのです。

彼らにとっての旬とは、自然と闘うのでも、媚びるのでもなく、

その呼吸に合わせて生きるための古くからの知恵でした。

フランス ── その「土地」の「いま」を祝い、生を讃えること

フランス人にとって、旬とは「その土地のいま」を祝うことです。

春のアスパラガス、夏のトマト、秋のブドウ、冬の牡蠣。

これらは「いまが食べどき」であると同時に、

「その土地だからこそ生まれる味」でもあります。

フランス料理にはテロワール(terroir)という言葉があります。

土地、気候、風土が食材の固有の味を育むという考え方です。

同じ品種のブドウでも、ボルドーとブルゴーニュでは味が違う。

土が違い、風が違い、雨が違うからです。

旬の食材を味わうことは、「その土地のいま」を舌で確かめる行為なのです。

秋になると、ブドウの収穫祭──ヴァンダンジュが始まります。

村中が集まり、歌い、笑い、ワインを分け合いながら、

「今年も生きて、この季節を迎えられた」ことを祝います。

それは、実りを喜ぶだけでなく、生きていることそのものを祝福する祭り。

ボジョレー・ヌーヴォーの解禁日には、

その年に収穫されたブドウで仕込まれた、最初のワインが注がれます。

グラスの中で光っているのは、一年間の苦労と、それでも実りを迎えられた喜び。

人々はその一杯に、土地と季節、そして生きていることへの感謝を込めるのです。

フランス人にとっての旬とは、

土地と季節が育てた恵みを、人々と分かち合い、共に喜ぶこと。

それは味覚の話であると同時に、生きることへの讃歌なのです。

デンマーク ──「待つ旬」という美学

北欧の冬は長く、5か月も6か月も雪に閉ざされます。

作物が育つのは、ほんのわずかな夏のあいだだけ。

だからこそ人々は知恵を絞り、「待つ旬」という発想にたどり着きました。

夏のベリーはジャムに、秋のキノコは干して、魚は燻製に。

短い季節の恵みを、長い冬に備えて瓶や樽に封じるのです。

北欧における旬とは、「いま食べる」だけでなく、時間を保存する技術でもありました。

夏に収穫し、秋に仕込み、冬に開ける ―― その循環全体が「旬」なのです。

しかし、時代が進むにつれて、世界中の食材が一年中手に入るようになりました。

グローバル化の波は、旬の「ありがたみ」を薄めてしまったのです。

そんな流れに一石を投じたのが、2004年に始まった 「新北欧料理(New Nordic Cuisine)」運動。

その目的は、北欧の土地・気候・文化に根ざした「食のアイデンティティ」を取り戻すこと。

彼らは、「時間と自然を尊重する価値観」を北欧の新しい美意識の軸に据えました。

たとえば、

・短い旬の素材を、最小限の調理で生かす。

・保存文化に受け継がれた「無駄を出さない精神」を、サステナブルな哲学として再解釈する。

つまり、「待つ旬」という感性を、現代の言葉でアップデートしたのです。

いま北欧の人びとは、この運動を通じて、

「食のアイデンティティ」だけでなく、

「旬」という感覚そのものを再構築しているのかもしれません。

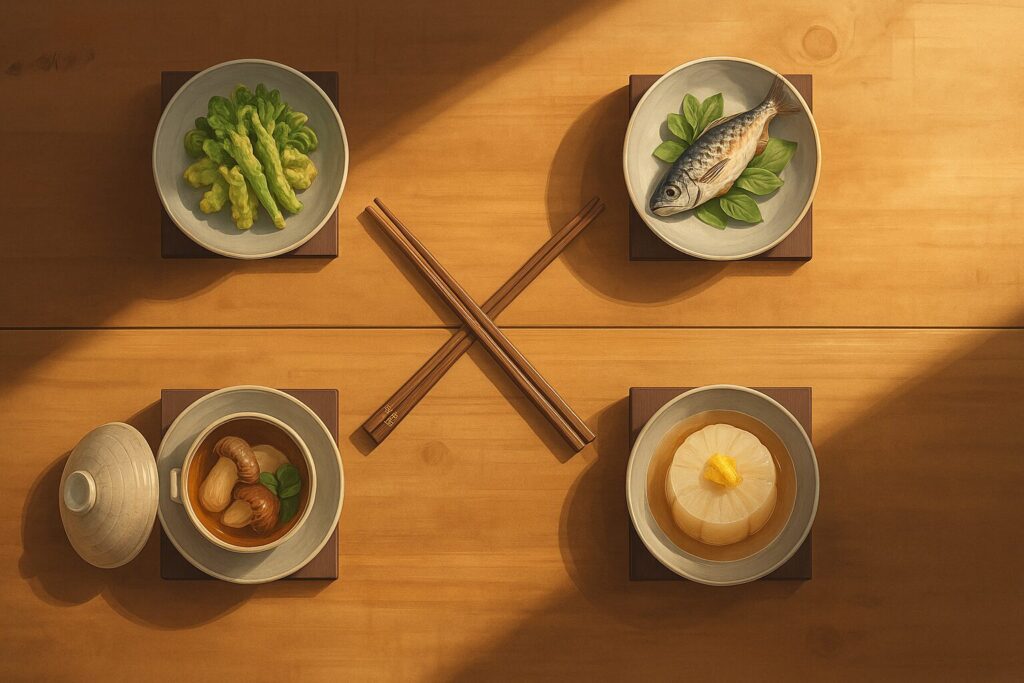

日本の「旬」── 四季が教える「いま食べる理由」

かつて日本の台所には、冷蔵庫ではなく季節そのものがありました。

春には山菜、夏には鮎、秋には松茸、冬には大根。

人々は暦を見なくても、食卓を見れば季節がわかったのです。

今のわたしたちも、かつての日本人ほどではなくても、

こうした「旬」の感覚を持ち続け、大切にしています。

では、この国の「旬」の感覚は、どのように育まれてきたのでしょうか。

そして、それは私たちの暮らしの中に、どのように息づいているのでしょうか。

5つの側面から見ていきましょう。

稲作が刻んだ、季節のリズムと「旬」の感覚

日本の旬の感覚は、稲作によって育まれました。

稲は、人間の都合では育ちません。

春に田植えをしたら、その都度なすべきことを行いつつ、秋の収穫まで待つしかない。

急かすことも、早めることもできない。

ただ、季節の歩みに身を委ね、自然のリズムに従うだけです。

この「待つ」経験が、日本人の旬の感覚を育てました。

春、田に水を引く音が響くころ、人々は「今年も始まった」と心を引き締めました。

夏、青々と伸びる稲を見て、「順調だ」と安堵します。

秋、黄金色に波打つ稲穂を見て、「今年も冬を越せる」と胸をなでおろしたのです。

毎年同じリズムを繰り返すうち、

「春はこう、夏はこう、秋はこう」という季節感が、人々の身体に刻まれていきました。

そして、稲作には「逃せない時期」があります。

田植えの時期を逃したら、その年は収穫できない。

稲刈りが遅れたら、稲穂が倒れて米が台無しになる。

この緊張感が、「いまを逃したらもう食べられない」という旬の感覚を研ぎ澄ましたのです。

稲作が教えてくれたのは、「自然のリズムに従う」という姿勢。

そして、「いまという季節を逃さず味わう」という感覚。

この国の「旬」には、自然と人との呼吸が共鳴し合った時代の記憶が残っているのです。

「走り・盛り・名残り」── 舌で季節のグラデーションを味わう

日本人は、味の変化に敏感です。

「旬」と聞くと「最盛期」を思い浮かべがちですが、実はその前後にも味わいどころがあります。

たとえば、春の筍(たけのこ)。

採れ始めの「走り」は香りこそ淡いものの、若々しい甘みがある。

真っ盛りの「盛り」は歯ごたえも香りも絶頂。

そして終わりかけの「名残り」には、やや硬くなっても旨みが凝縮している。

日本人は、このわずかな違いに「風情」を見いだしてきました。

言い換えれば、旬とは「舌で季節のグラデーションを味わう文化」。

初鰹(はつがつお)をありがたがるのも同じです。

脂の少ない若い鰹に「勢い」を感じ、秋の戻り鰹には「円熟」を味わう。

私たちの舌には、季節の声を聴き取る感性が宿っているのです。

言葉と器に残る「季節の手ざわり」

旬は、舌だけで味わうものではありません。

目で見て、手で触れ、耳で聞いて感じる「総合芸術」でもあります。

たとえば俳句では、「春の七草」「夏の鮎」「秋の柿」「冬の鰤(ぶり)」といった季語が、

季節の味を言葉の中に封じ込めました。

和菓子には、桜の花びらや紅葉(もみじ)の葉を飾り、季節の気配を添えます。

料理を盛り付ける際の器もまた、季節をも盛り付ける舞台になります。

夏には涼しげなガラス、秋には錦の陶器。

器を変えることで、同じ料理にも季節の表情を宿すのです。

茶の湯の世界では、いまも季節ごとに器を替える作法が生きています。

夏には涼を呼ぶ青磁やガラス、冬には温かみのある楽焼。

昔のように形式に縛られることは少なくなりましたが、

客に季節を感じてもらう心遣いは、いまも変わりません。

つまり、旬を味わうとは「自然の変化に合わせて装いを変える」こと。

季節を五感全体で味わおうとする ―― そんな文化は、世界でも稀かもしれません。

旬を支える「もったいない」という倫理

現代の冷蔵庫は、いわば季節の延命装置です。

でも、冷蔵庫がなかった時代に人々が頼りにしたのは、

自然と共に生きるための「保存の知恵」でした。

塩漬け、干物、味噌漬け、発酵 ──。

それらは、ただ食材を長持ちさせるためではなく、

旬の恵みを次の季節へ受け継ぐための工夫でもあったのです。

そうした暮らしの姿勢から生まれた言葉が、「もったいない」です。

それは単なる節約ではなく、自然の恵みを敬い、命を使い切るための倫理でした。

現代のサステナビリティも、この精神に通じます。

自然のリズムを無視した便利さの中で、

私たちは、かつての人々が守ってきた「季節との約束」を少しずつ忘れているのかもしれません。

「旬」が育てた日本人の人生観 ──「人生の四季」とあるがままを受け入れる覚悟

春の若菜は、生命のはじまり。

夏の鮎は、青春のきらめき。

秋の松茸は、成熟の香り。

冬の大根は、静かな余韻。

日本人は、季節ごとの食を鏡にして、「人生の四季」に通じるものを感じてきました。

一年を通じて次々と旬が移り変わっていくように、

私たちの人生もまた、移ろい、変化していきます。

この「無常」を恐れず、むしろあるがままを受け入れて生きていく。

それは、古くから日本人が大切にしてきた心のあり方です。

人はいつまでも「盛り」の時を望みがちです。

でも、旬が「走り」「盛り」と来たら、必ず「名残り」を迎えるように、

人生の旬にも、必ず「名残り」が訪れます。

むしろ旬の世界では、「名残り」こそがもっとも味わい深い。

季節の香りが凝縮し、そこにしかない深みと余韻が宿ります。

人生もまた同じで、終わりに向かう時間こそ、

深い充実感と幸福を感じられるときでもあるのです。

旬という感性は、私たちに人生の現実を静かに受け入れ、

移ろいと共に生きる覚悟を教えてくれます。

「旬」とは、生(せい)の実感

稲作が刻んだ季節のカレンダー。

走り・盛り・名残りという味のグラデーション。

言葉と器に宿る季節感。

もったいないという倫理。

そして、人生の四季を映す食卓。

日本の旬には、これらすべてが息づいています。

旬を味わうとは、季節のリズムに身を合わせ、心身を調律すること。

そして、いま、ここで生きているという実感を、舌と心で確かめることです。

秋の夜長、炊き立ての新米を頬張るとき。

私たちは自然の恵みに感謝し、季節の移ろいを受け入れ、

静かに、けれど確かに、生きていることを感じている。

「旬」とは、生の実感そのものなのでしょう。

皆さんにとっての「旬」とは、何ですか?

参考文献・出典一覧

- Global Times「The seasonal wisdom behind China’s culinary tradition」Global Times、2025年3月6日(2025年10月17日閲覧)

- Journal of Ethnic Foods「Food, eating behavior, and culture in Chinese society」Journal of Ethnic Foods、2015年11月24日(2025年10月17日閲覧)

- Journal of Ethnic Foods「The culinary culture, characteristics, and nutritional value of Su cuisine in China」Journal of Ethnic Foods、2022年(2025年10月17日閲覧)

- Wikipedia「French cuisine」Wikipedia(2025年10月17日閲覧)

- Amazing Food & Drink「Why Seasonal Ingredients Matter in French Cooking」Amazing Food & Drink、2025年10月5日(2025年10月17日閲覧)

- FrenchLibrary.org「Heritage and Culture Through French Cuisine」French Library、2024年7月2日(2025年10月17日閲覧)

- Nordic Co-operation (Norden.org)「The New Nordic Food Manifesto」Nordic Co-operation、2004年(2025年10月17日閲覧)

- Journal of Aesthetics & Culture「The rise and fall of the New Nordic Cuisine」Journal of Aesthetics & Culture、2016年11月8日(2025年10月17日閲覧)

- ウィキペディア「新北欧料理」ウィキペディア日本語版(2025年10月17日閲覧)

- Association for Asian Studies「Exploring Indian Culture through Food」Education About Asia、2011年冬(2025年10月17日閲覧)

- Vaibhavi Healthcare Blog「Cultural Cuisine: Seasonal Eating in India」Vaibhavi Healthcare、2022年4月30日(2025年10月17日閲覧)

- Medium「Why Indians Don’t Consume Certain Foods In Certain Seasons?」Rooted Publication、2024年9月16日(2025年10月17日閲覧)

- Anthropology of Food「Nordic Cuisine but National Identities: “New Nordic Cuisine” and the gastronationalist projects of Denmark and Sweden」Anthropology of Food、2018年7月(2025年10月17日閲覧)

- 文化庁「季節│食文化あふれる国・日本」文化庁(2025年10月17日閲覧)

- 世界に羽ばたく日本食「日本食の四季」世界に羽ばたく日本食プロジェクト(2025年10月17日閲覧)

- AGRIくまもと「Vitamin Table 〜第1回 旬のおはなし〜」AGRIくまもと、2016年4月1日(2025年10月17日閲覧)

- note「季節を彩る言葉たち:和歌、俳句、短歌に見る日本の四季」note、2024年3月26日(2025年10月17日閲覧)

- note「日本の四季を彩る言葉の魅力 ― 自然と共生する文化の表現」note、2024年3月22日(2025年10月17日閲覧)

- note「旬の野菜を楽しむ(走り・盛り・名残り)あいちの伝統野菜など」note、2021年4月7日(2025年10月17日閲覧)

- テンミニッツ・アカデミー「「はしり」「さかり」「なごり」もの…日本の旬は3つある!」テンミニッツ・アカデミー、2016年3月15日(2025年10月17日閲覧)