通勤電車の中の「すみません」— 無意識の口癖

満員電車で肩がぶつかる ──「すみません」。

降りる人に道を譲られて ──「すみません」。

駅員に道を尋ねて教えてもらうときも ──「すみません」。

そして、コンビニのレジで商品を受け取る瞬間にも、思わず口をついて出る ──「すみません」。

あなたは今日、この言葉をいったい何回口にしましたか?

そのうちのいくつかは、本来なら「ありがとう」と言うべき場面ではなかったでしょうか。

外国の人と接する機会が多い方なら、これがどれほど特異な現象であるか、ご存じかもしれません。

英語圏で “I’m sorry” を繰り返せば、「なぜ謝るの? あなたは悪くないのに」と不思議がられます。

中国の人からは、「日本人はいつも謝っているけれど、本当に反省しているの?」と首をかしげられることもあります。

謝罪と感謝。

多くの文化圏では明確に区別されるこの二つの言葉が、日本では同じ「すみません」に収束してしまうのです。

この小さな習慣の奥をのぞいてみると、日本文化の深層、

そしてそれが現代社会にもたらす光と影、

さらに私たちが今どのような言葉を選ぶべきか。

そのヒントが見えてきます。

世界の常識、日本の非常識 — 謝罪と感謝の境界線

「なぜ日本人はいつも謝っているのですか?」。

海外に行った日本人なら、一度は聞かれたことがあるでしょう。

この素朴な疑問の背後には、大きな文化的ギャップが潜んでいます。

アメリカ人にとっての「Sorry」— 責任の自白

英語の “I’m sorry” は、単なる社交辞令ではありません。

それは「私が悪い」という個人的責任の明確な承認です。

だからこそ、アメリカでは謝罪は法的リスクを伴う行為として慎重に扱われます。

交通事故の現場で安易に “Sorry” と言えば、

それが裁判で不利な証拠となる可能性すらあります。

感謝の場面で謝罪する?

そんなことは、ほぼありません。

助けてもらったら “Thank you”、迷惑をかけたら “I’m sorry”。

この境界線は、まるで国境のように明確です。

中国・韓国でも明確に分かれる謝罪と感謝

東アジアなら日本と似ているのでは?

そう思うかもしれませんが、実は違います。

中国語では、謝罪は「对不起(ドゥイブチー)」、感謝は「谢谢(シエシエ)」。

韓国語でも、謝罪は「죄송합니다(チェソンハムニダ)」、感謝は「감사합니다(カムサハムニダ)」。

どちらも語彙として完全に別物です。

つまり、東アジアですら、謝罪と感謝を同じ言葉で表すのは日本だけ。

この特殊性は、地理的な近さでは説明できません。

日本の「すみません」— 万能すぎる5文字

対照的に、日本の「すみません」は驚くほど多機能です。

謝罪、感謝、そして呼びかけ(「すみません、お会計お願いします」)

この三役をたった5文字でこなします。

便利といえば便利ですが、外国人から見れば混乱の極みです。

この多機能性は、言語学的にも文化的にも極めて稀有な現象なのです。

「気が済まない」から始まった物語 — 言葉の系譜

なぜ日本人だけが、謝罪と感謝を同じ言葉で表すのでしょうか?

その答えのひとつは、「すみません」という言葉の成り立ちそのものに刻まれています。

語源は「済む」の否定形

「すみません」の語源は、動詞「済む(澄む)」の否定形です。

「済む」には、物事が完了する、気持ちが落ち着く、という意味があります。

つまり「すみません」は、

「このままでは気が済まない」

「借りができて心が澄み切らない」という、

心理的・社会的な不均衡を表す言葉なのです。

完了していない。

落ち着かない。

スッキリしない。

この「モヤモヤ感」こそが、この言葉の本質です。

謝罪でも感謝でも「気が済まない」

ここに、謝罪と感謝が同居する秘密があります。

謝罪の場合:「迷惑をかけた」→「このままでは済まない」→「すみません」

感謝の場合:「恩恵を受けた」→「借りを作って済まない」→「すみません」

つまり、どちらも「相手に負担をかけた」という認識から生まれています。

迷惑をかけたのも、恩恵を受けたのも、日本人にとっては「借り」なのです。

語源レベルで、謝罪と感謝が同じ心理的基盤 —— 負債感 —— を共有している。

これが日本語の驚くべき構造です。

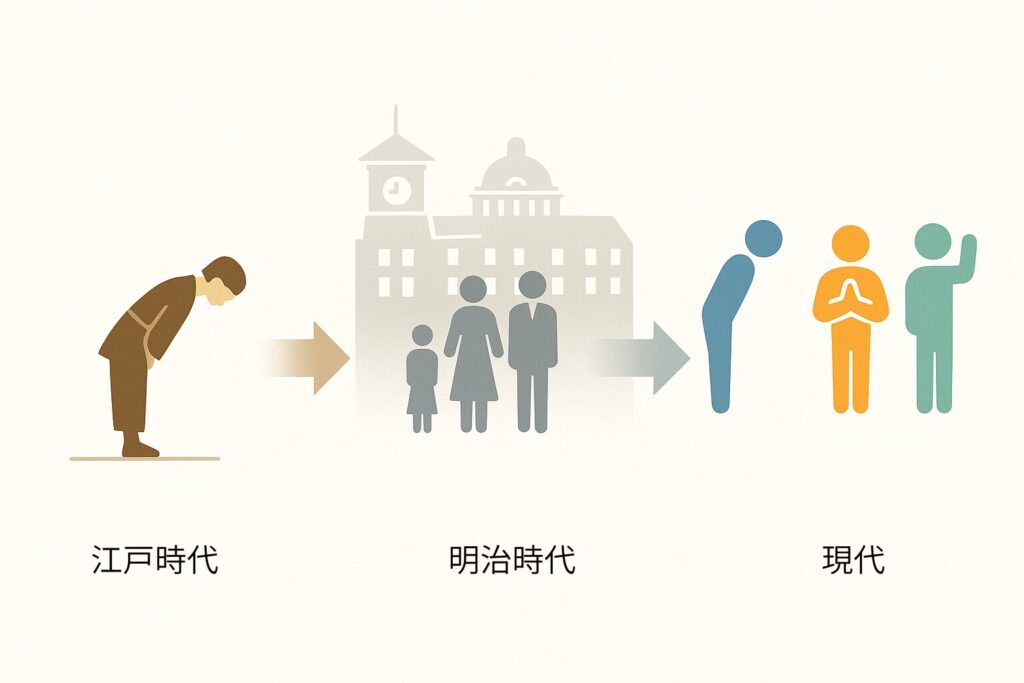

江戸から明治、現代へ — 進化する「すみません」

この言葉の使い方は、時代とともに拡大してきました。

江戸時代には、主に謝罪や依頼の場面で使われていました。

ところが明治以降、都市化が進み、

地縁・血縁を超えた「世間」との付き合いが増えると、

より汎用性の高い言葉が求められます。

こうして「すみません」は、感謝の意味まで獲得していきました。

現代では、公私を問わず使える最も便利な「潤滑油」へと進化しています。

まるで万能ナイフのように。

ただし、その便利さが、後に述べる落とし穴にもなるのですが。

なぜ感謝を謝罪で表すのか — 日本人の心の構造

でも、語源だけでは説明しきれません。

なぜ「ありがとう」という完璧な感謝表現があるのに、

日本人はあえて「すみません」を選ぶのでしょうか?

その答えは、日本文化の深層心理に求めることができます。

「負債意識」という名の呪縛

日本人は、誰かに何かをしてもらうと「借りができた」と感じる文化を持っています。

この「借り」という意識が、心理的に「気が済まない」状態を生むのです。

「ありがとう」だけでは、この借りを返せていない感覚が残ります。

だから「すみません(借りができて済みません)」+「ありがとう」という二段構えになる。

まるで利息付きの感謝のように、相手への恩義を、

二重に表明しなければ気が済まないのです。

研究によれば、「誰かが得をすれば、誰かが必ず損をする」というゼロサム信念が強い人ほど、

「すみません」を多用する傾向があります。

つまり日本人は、恩恵の裏側に必ず相手の犠牲を見てしまう。

「あなたの時間を奪った」「手間をかけさせた」。

この申し訳なさが、感謝より先に口をつくのです。

「和」を守るための儀礼

もう一つの理由は、日本社会が何よりも「和」を重んじることです。

一方的に恩恵を受けて無邪気に喜ぶ姿は、ある意味で「突出」です。

集団の調和を乱しかねません。

だから日本人は、「すみません」と頭を下げることで、

自分を低め、相手を立て、集団内の「お互い様」という秩序を維持します。

これは謝罪ではありません。

関係性への配慮の表明なのです。

「すみません」は、日本社会という精密機械を滑らかに動かすための、

目に見えない潤滑油と言えるでしょう。

美徳であり、呪縛でもある

「すみません」は、日本人の繊細な配慮文化の結晶です。

相手の負担を察し、負債を認識し、関係性を大切にする。

これは間違いなく美徳でしょう。

しかし同時に、それは自己主張を避け、

負債感を抱え続ける文化の象徴でもあります。

この言葉は、私たちを守ると同時に、縛ってもいるのです。

グローバル社会における「すみません」の危険 — 誤解が紛争を生む

この美しき配慮の言葉は、国境を越えた瞬間、凶器に変わります。

最大の誤解 —「反省」が「罪の自白」と受け取られる

日本人が「関係性維持」と「一般的な反省」の意図で発する「すみません」を、

アメリカ人は「法的・個人的責任の完全な自認」と解釈します。

例えば、日本人のマネージャーが部下のミスについて

「すみません、私の管理不足でした」と謝罪したとします。

日本ではこれは美徳です。

しかしアメリカ側は「彼が100%の非を認めた」と受け取ります。

謝罪は、裁判で使える「自白」なのです。

この温度差は、想像以上に深刻です。

紛争激化のスパイラル

最悪のシナリオは、こう進みます。

日本人が関係修復の意図で謝罪

→ 米国側は「非を認めた」と解釈し、強気の要求を突きつける

→ 日本側が「そこまでの責任は負えない」と抵抗

→ 米国側は「一度認めた非を撤回した=嘘つき」と激怒

→ 信頼関係の完全崩壊。

謝罪が、紛争を軽減するどころか激化させるのです。

さらに、日本人の謝罪の頻度の高さ自体が

「能力や信頼性の欠如」と映ることもあります。

「常に失敗を認めている人間」と見なされるリスクです。

実践的アドバイス — グローバルスタンダードへの適応

では、どうすればいいのでしょうか?

1. 謝罪と感謝の厳格な分離

英語では “I’m sorry” と “Thank you” を意識的に使い分けます。

助けてもらったら “Thank you for your help”。

決して “I’m sorry for the trouble” ではありません。

2. 責任範囲の明確化

謝罪が必要な場合は、何に対して責任があるのかを明示します。

「遺憾に思う(I regret)」と「責任を認める(I take responsibility)」は別物です。

3. 「Thank you」への完全置換

日本語の「謝罪型感謝」は、

全て “Thank you for waiting”、”I appreciate your understanding” に置き換えます。

グローバルな場では、「すみません」の使用を戦略的に封印する。

それは生き残るための防衛策であると同時に、

対等なパートナーシップを築くための礎でもあります。

「すみません」から「ありがとう」へ — 国内でも変わるべき理由

グローバル社会だけの問題ではありません。

実は今、日本国内でも「すみません」の使いすぎが、

私たちの心と人間関係を蝕んでいます。

Z世代が求めるのは「ありがとう」

若年層の価値観は、すでに変わり始めています。

20〜29歳の若手社会人を対象にした調査では、

上司から言われて最もモチベーションが上がる言葉として「ありがとう」が約65%を占め、

トップとなりました。

「すみません」文化から「承認と感謝」文化へのシフトが、

若年層で確実に進行しています。

かつての日本人が当然視した「恩恵を受けることは申し訳ない」という感覚は、

もはや若者にとって自明ではありません。

彼らが求めているのは、負債ではなく承認です。

「すみません」のわな — 自己肯定感の毀損

「すみません」の多用は、単なる口癖では済みません。

それは「自分は他者に負担をかける存在だ」という自己否定に直結します。

言葉は「無意識の自己暗示」でもあります。

繰り返すほど、自己肯定感はすり減っていきます。

ある人は、自身の「すみません」癖をこう振り返りました。

「能無しでごめんなさい、と心の中で言っている気がした」と。

ビジネスシーンでも、過度な「すみません」は「自信のなさ」を露呈し、

対等な信頼関係を妨げます。

美徳が、いつの間にか自分を縛る鎖になっているのです。

「ありがとう」がもたらす心理的転換

では、「ありがとう」に切り替えると何が変わるのでしょうか?

まず、対人関係がよりポジティブで柔軟になります。

相手も、謝られるより感謝される方が気持ちいいものです。

次に、自己認識が転換します。

「私は負担をかける存在」から「私は支援を交換する存在」へ。

この小さな言い換えが、

「自分も他の人を支え」、

「人に支えられて生きている」という健全な自己肯定感を育てます。

恩恵は、負債ではありません。

それは、人と人をつなぐ温かい贈り物なのです。

言い換えの実践 — 今日から始める小さな革命

難しいことではありません。

今日から、ほんの少し意識を変えるだけです。

- レジで商品を受け取る時:「すみません」→「ありがとうございます」

- 人に道を譲られた時:「すみません」→「ありがとう、助かりました」

- 仕事を手伝ってもらった時:「すみません、手間をかけて」→「ありがとう、本当に助かった」

たった一言の違いです。

でも、その一言が、あなた自身と周囲の空気を、静かに変えていきます。

無意識から戦略へ — 言葉を選ぶ自由と責任

「すみません」。

この5文字は、日本人の繊細さ、配慮深さ、

そして「和」を重んじる心の美しさを凝縮した、文化の結晶です。

しかし同時に、その言葉は私たちを縛る呪縛でもあります。

グローバルな場では「罪の自白」と誤解され、紛争を招く凶器となります。

国内でも、使いすぎれば自己肯定感を削り、関係性を硬直させます。

時代は変わりました。

「すみません」を無意識に使う時代は、もう終わりです。

その文化的価値とリスクを自覚した上で、

国内、国外、そして自身の心理状態に応じて

戦略的に使い分ける高度なリテラシー。

それが、現代の日本人には不可欠なのです。

グローバルな場では、明確に「Thank you」。

国内でも、意識的に「ありがとう」を増やす。

そして、本当に謝るべき時だけ、心を込めて「すみません」と言う。

言葉は、選べます。

あなたは今日、何回「すみません」と言ったでしょうか?

そして明日、何回「ありがとう」と言えるでしょうか?

参考文献・出典一覧

- Will Maddux「Cultural Differences in Apologies」University of North Carolina、2018年4月(2025年11月3日閲覧)

- ダイヤモンド・オンライン編集部「「すみません」を「ありがとう」に換えるだけで、人生がいきいきと変わる」ダイヤモンド・オンライン、2023年7月7日(2025年11月3日閲覧)

- petrich__or「つい『すみません』と言ってしまう」note、(2025年11月3日閲覧)

- Weblio辞書編集部「「すみません」の意味や使い方 わかりやすく解説」Weblio辞書(2025年11月3日閲覧)

- 福山市韓国語教室 K-ROOM「韓国語で「ごめんなさい」「すみません」は?」K-ROOM公式サイト(2025年11月3日閲覧)

- 東アジア言語文化研究会「謝罪表現と日本の対人関係に関する分析」東アジア言語文化研究、(2025年11月3日閲覧)

- bobusonnbobu516z「「すみません」を「ありがとう」に置き換えること」note、(2025年11月3日閲覧)

- DiVA Portal「Differences in Expressions of Gratitude and Politeness in Chinese and Japanese」Dalarna University、(2025年11月3日閲覧)

- PR TIMES編集部「Z世代が最も求めるのは「ありがとう」」PR TIMES、(2025年11月3日閲覧)

- ダイヤモンド・オンライン編集部「「すみません」を言い換えるだけで幸福度が1.5倍アップする「魔法の言葉」」ダイヤモンド・オンライン、(2025年11月3日閲覧)

- 8989ld「感謝が人を強くする理由」note、(2025年11月3日閲覧)

- que_seraseraran「「すみません」を使いすぎると損する理由」note、(2025年11月3日閲覧)

- TABI LABO編集部「「ごめんなさい」を「ありがとう」に変えると、人生はもっと素敵になる」TABI LABO、(2025年11月3日閲覧)

- Resumy AI編集部「外国人と話す際の「すみません」の使い方と注意点」Resumy AI、(2025年11月3日閲覧)

- Cambridge University Press「The Implications of Apology: Law and Culture in Japan and the United States」Law and Society Review、(2025年11月3日閲覧)

- ResearchGate「Cultural Differences Between Japan and the United States in Uses of Apology and Thank You in Favor Asking Messages」ResearchGate、(2025年11月3日閲覧)

- 東北大学「Cultural Differences in the Situations Expressing Gratitude: A Comparative Study of Japanese and Indonesian College Students、(2025年11月3日閲覧)